Date

2006/1/31

水温

風

南東

透明度

波

せっかくの南東なので、深い場所も攻めてみた。するとアケボノハゼをゲット。冬だというのにけっこう接近しても全然隠れませんでした。季節感のないアケボノハゼだ。

ウミシダにはバサラカクレエビがついていました。

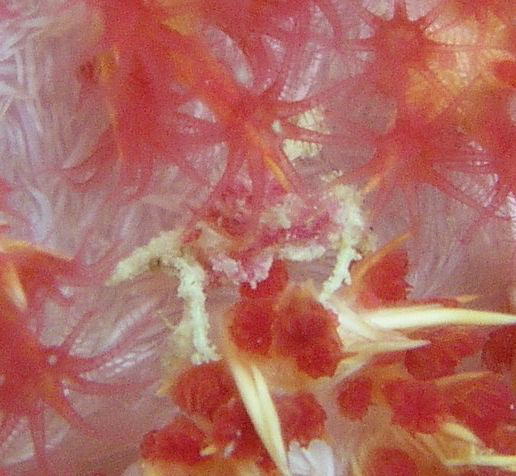

ピンク? 赤色? とにかく派手なカラーのハダカハオコゼもいました。去年からずっといますね。

ナンヨウキサンゴにハゼがついていたらぜひとも撮影してあげてほしい。ナンヨウキサンゴはライトを当てるときれいなサンゴです。

なにカエルウオだろうか? 黒い体に真っ赤かの目がやけに特徴的。はっきりした名前はわかりましぇん・・・・。

スミレナガハナダイのサロンパスマークはあるけれど・・・・、おや? 体色がおかしいねー・・・・。ふむふむ。こいつはおかまというかおなべ。スミレナガハナダイはメスからオスに性転換する魚として有名だが、体の色がメスのオレンジのままであります。ヒレの特徴はもうオス化していますけれどね・・・・。

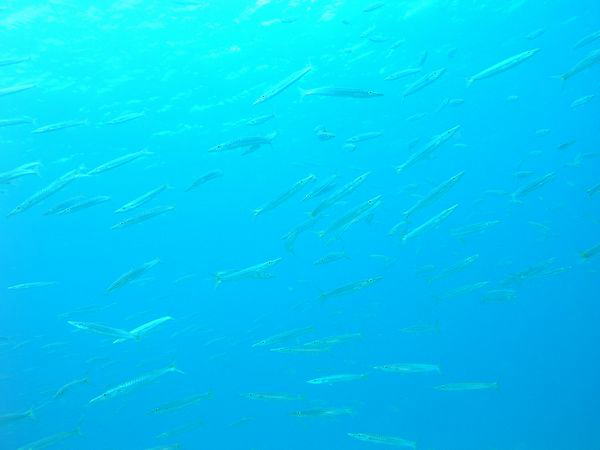

浅いところで群れていたこの魚たち。手元に今図鑑が無いので調べられない。またわかったらかきこみますね。

きれいなウニであります。名をリュウキュウフクロウニ。とても派手でいるとすぐにわかります。海外に生息しているこのタイプのウニにはよくエビがついているそうだが、私は出会えていない。一度見たいと思って、見つけると探してみるのだが、いつも空振りばかりであります。

浅瀬に生い茂る藻場も探索。

こんなところにイザリウオが隠れていたりして・・・・・・。と、思って探したら本当にいた。

黒い体で体長は1.5センチくらい。写真中、頭が右上の方角です。

ツノキイボウミウシはよく見るけれど、いつもスルーしてしまう。今日は撮ってみました。

シロウサギウミウシはこれからもっと増えてくる。サイズも色もかわいいねー。

クロヘリアメフラシがこんなところに? という場所で静かに大発生していました。

モザイクウミウシもいました。

センテンイロウミウシは2個体を確認。

浅瀬のサンゴは見事である。壊さないように大切に扱わねば・・・・。

しかしところどころに白いサンゴが・・・・。もしや?

うんうん。やっぱりオニヒトデ。日中はサンゴの影や、岩下に隠れたりしていますので、引っ張り出して殺傷行為を働かせていただきました。

全部大きなオニヒトデばっかりでびっくりしましたが、全部やっつけてきました。あのサンゴは守りたいなー・・・・・。