Date

2006/2/26

水温

風

南東から北東

透明度

波

天気予報では曇りそして雨だったが、六時半の読谷の空はこんなに朝焼けしていました。通勤途中、国道58号線に路駐してパチリ。

爽快な朝景色とは裏腹にダイビングに出発する頃には曇って、雨も降ってきた。

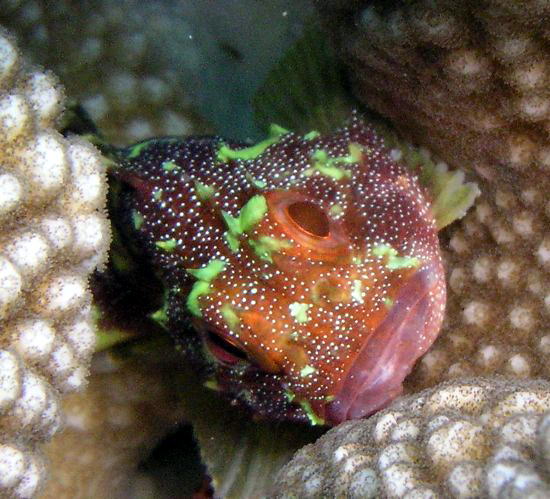

水中ではケショウフグの子供に遭遇。狭いスペースに体を押し込んでじぃーっとしていました。

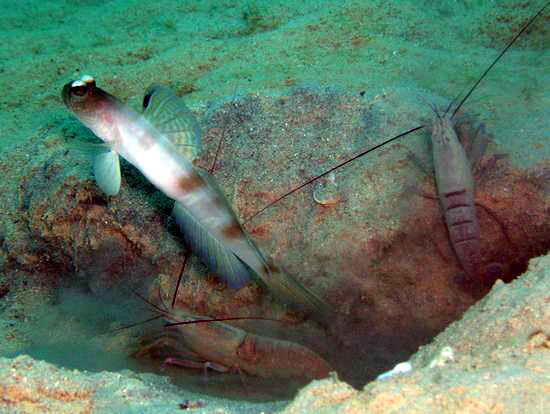

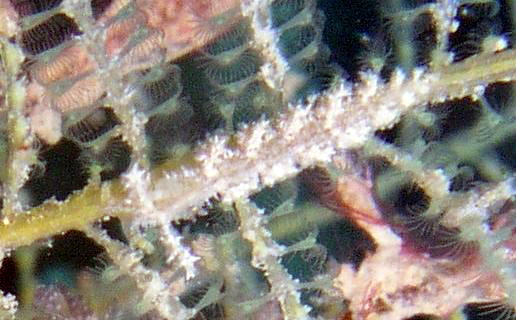

さぁーさぁーまたもやガラスハゼの仲間だ。どうせ鑑定できないのだろうから、撮るの止めよう・・・と思っていたのだが、背中の薄い赤ラインが数本見えたので、これは図鑑に書いてあった特長に似ている・・・・と思って撮影。図鑑で見てみると、オオガラスハゼのようである。判断理由は第一背ビレ起点より後方の体側に6赤褐色横帯があることかな・・・・。曖昧だけれど。6本というのも自信がない。どれとどれで6本かと問われればうーん・・・・と即答できないんだけれど。

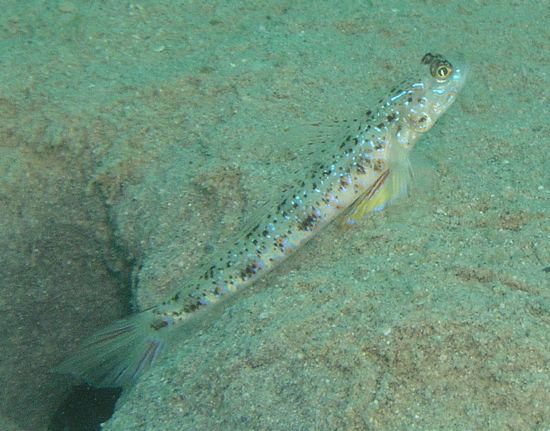

まぁーなんてことのない普通種。ヘビギンポだと思われます。白い背ビレ、背びれの終わりの白色が体の方まで伸びていることなどが特徴かな。

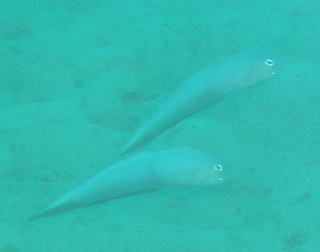

さてさてカニダマシの仲間が2個体。両者とも同じカラマツに住んでいるので別種と考えることもできるけれど、雌雄と考えるほうが無難か・・・・。生息数はいっぱい。とにかくいっぱいいる。ここでしか見られないけれど、ここでは普通種。しかし図鑑には載っていないな・・・・・。

ウミウシの好きなお客様なので、ウミウシが続いていくぞ。まず左側がフジナミウミウシ。そんなに珍しくはない。右側の緑色の個体はヒラミルミドリガイでしょう。触覚が白いこと、体に白点があることなどが特徴。「沖縄のウミウシ」には掲載されておらず、「本州のウミウシ」に載っていました。私は多分初めての出会い。

左側、ペアで見られているのがホソスジイロウミウシ。この2個体だけでなく、大きいのから小さいのまで全部で5から6個体を確認できました。右側はクチナシイロウミウシ。背中の紫色線が規則正しいので間違いないでしょう。これが入り乱れている個体を探しているのだが、なかなか出会えないね・・・・・。

コナユキツバメガイが集まっていたのは左側の写真。全部で何匹? 6匹はいるよね・・・。右側の写真もウミウシが集まっている。ホシゾラウミウシが3個体見られる。その下にクチナシイロウミウシの子供が一匹。画面右の真ん中よりちょい上にレンゲウミウシの子供がいます。わかる?

おお・・・。ちょっと珍しい奴かな・・・・とワクワクしつつ撮影。図鑑で調べてみたら・・・、うーん・・・。クロヘリアメフラシのカラーバリエーションだった。ちょっと残念だが、普通種のカラーバリエーションをきっちり押さえておくこともなかなか重要なことであーる。右側はトウアカミドリガイ。すぐそばにもう1個体いました。このエリアはミドリガイが多くて、他にもチゴミドリガイ、タスジミドリガイ、ハナミドリガイ、シロアミミドリガイなどがいました。

レンゲウミウシも大きいのがいました。泥っぽいところが本当に好きなウミウシなのだ。さんご礁では見たことないな・・・・。

そして・・・、うーん・・・・。ウミウシっぽくない奴が続くぞーと思っていたのだが、撮影した写真をじっくり見比べてみると・・・・、どせうやら全部同じ種類のようである。触覚がオレンジっぽい色で、背中に白色の突起物がある。

いろんなサイズを見つけたので、それらを全部載せていくと、あああああああぁぁぁぁ、なるほど同一種だねぇぇぇぇぇぇー・・・・・とわかっていく。

こいつが一番大きかった個体。黒い体にオレンジの触覚がよくわかる。突起物は白色というよりも成長後は黄色に近くなっていく。

水中で見つけたときは、全部微妙に異なっているウミウシたちに見えたのだが、しょうがない。名前を調べたがなかなか出会えなかった。すると「本州のウミウシ」に載っていた。なんでもどこかで発見されているもんだ。和名はまだなく、マツカサウミウシ属の1種その3と書かれている。分布は奄美大島だけになっているので、これで沖縄本島にも生息していることが確認できました。春、さんご礁の浅場で1個体のみ観察された稀種と書かれている。ふむふむ。なるほど。探すのは大変だけれど、見つかってしまうと、けっこうボコボコ見つけられてしまうのはいつものことなのだ。多分今度からはもっと見つかるぞ。

他には、シラナミイロウミウシやマダライロウミウシ、ヒブサミノウミウシなどもいました。雨はなかなか止まないで、ずっと降っていました。やれやれ。