![]()

|

Date |

2008/4/28 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

22〜23℃ |

風 |

東 |

|

透明度 |

20〜30M |

波 |

1.5M |

| 講習の最終日。今日は友人も参加していただけて、ファンと一緒に潜ってきました。昨日の海とは対照的にとてもクリアーな水中でダイビングを満喫していただけたことでしょう。 非常に上手な生徒さんなのでホバリングも難なくこなしてしまい、本当にトラブルらしいトラブルがなかった。イントラさん大助かりなのだ。 ぜひダイビングを続けていろんな海を見てほしい。 生物では、講習なので普通種であまり動かないものをご紹介。どうしてもウミウシが多くなってしまうのはこの季節の性。センテンイロウミウシ、シラナミイロウミウシ、シロウサギウミウシ、レモンウミウシ、ムラサキウミコチョウ。キカモヨウウミウシもいたな・・・、紹介していないけれど・・・・。オランウータンクラブは好評で、ホシゾラワラエビ、クマノミ、ハマクマノミなんかを見てきました。 あと、金武の情報に追加を。 今日知り合いのショップさんと話しました。 先日、そのショップさんが潜っていたら、海上保安庁の人がレッドに来たとのこと。 そして「ここは潜水してはだめな場所なんですよ」と告げられたそうです。 そのショップは私同様、1番古くからレッドを潜っているショップだったので、 「米軍の方が施設内にいるときは、潜っていいかどうか? の許可を得てから潜っているんですけれど・・・・」と言ったそうです。 保安庁の人はふーん・・・・・という感じで頷いていましたが、 「だけどここは潜水してはダメな区域になっているんだよ」 とおっしゃっていたとのことです。 ・・・・・・・・・。 なんか、やばくないですか? もしレッドに潜りに行って米軍の方が施設内でウロウロしていたら、 潜っていいかどうか許可を得てから潜るようにしましょう。 もちろん英語で話さないとダメですが、難しいこと言わないで、 「today diving ok?」だけでもいいと思います。 また潜ってもいい場所の確認も怠らないようにしましょう。 桟橋周辺は潜ってもいいのか? は必ず訊いておくべきです。 潜りたいエリアを指差して、hereとかthereとか、over there とかを使って、 OK? と訊くだけでも通じると思います。 昔から潜っていたショップはそーいうことをしていたのですが、 最近はあまりにも潜るダイバーが増えたので徹底できていないし、 徹底するのは難しいけれど、やっていかないと・・・・・・。 今度なにかでもめたらきっと潜れなくなるのではないでしょうか? そーいうことは止めていただきたいし、止めるべきです。 アコムにもマナーがあるように、レッドにだって大人のマナーがあってしかるべきなのだ。 ショコタンに訊かなくたって、そんなことは自明の理。 ぜひみなさんの強力な協力をお願いしたい。沖縄本島の生物の宝を埋もれささぬように・・・・。 レッドでの出来事を先日のログに追記しました。 |

|||

|

Date |

2008/4/27 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 25℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

東 |

|

透明度 |

2〜4M |

波 |

1.5M |

| 講習の2日目。午後からは昨日も潜っていただいた地元のリピーターの方にも参加していただけて、のんびり潜ってきました。それにしても・・・・、のんびり。まるでいつもと一緒。GWだとは思えないペースだ。今年は暇だな・・・・。暇な年と忙しい年のメリハリがすごい。去年はたしか忙しかった。一昨年は暇だったから、来年のGWは忙しくなるってことか? それならそれでいいんだけれど・・・・。 GW、なかなか素晴らしい天気でスタートしました。暖かいし、晴れているし。東風もそんなに強くない。ふむふむ。素晴らしい。 が、海はとんでもない濁り方だ。今までこのポイントを潜った中で、一番のひどい濁り。まるで沼のようだ。東海岸側ならばともかく、西側の海でこのような透明度になってしまうとは・・・・? なんで? 講習の限定水域トレーニングをしていた浅瀬はまだ水が綺麗だったけれど、5〜15Mラインの海は本当に濁っていた。午後からファンの方と底まで降りたら、少しましになっていたけれど・・・・・。 写真はモンツキカエルウオ。今日は全部で3個体と遭遇。潮がひいてくると全身を出すようになってきます。が、その写真は撮れず。  またシャープスノウトスネークイールもいました。けっこう大きい個体で、寄ってもあまり隠れなかったです。  アカホシカクレエビ、ヒレナガネジリンボウ、オニハゼ、ハチマキダテハゼ。 そうそうスミゾメキヌハダウミウシがとてもたくさん底でウロウロしていました。ヒメダテハゼのヒレにくっついている個体も多かったです。 セダカギンポ、ムラサキウミコチョウ、コノハミドリガイ、ムチカラマツエビオレンジ色、ジョーフィッシュ、名前不明のカクレエビなどがいました。 講習生も出来が良くて、マンツーマンなので、どんどん進んでいきました。明日はもっと綺麗な海でダイビングの楽しい面をいろいろ経験させてあげたいなー・・・・。 |

|||

|

Date |

2008/4/26 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 25℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

西 |

|

透明度 |

12〜20M |

波 |

1.0M |

| 本島在住のリピーターさんからの突然の予約を頂き、午後から講習の学科の予定だったので、午前に2本サクサクっと潜ってきました。ビーチがいいかボートがいいか迷った挙句、ボートに行ってきました。 一本目はハゼで有名なポイントだったのだが、びっくりするぐらいハゼが出ていませんでした。もう、ええぇぇぇぇぇっ!! っていうぐらい出ていなかったです。ハゼが出ていないとちと寂しさ漂うポイントですが、ワカヨウジがいたり、シマヒメヤマノカミがたくさんいたり、トウアカクマノミは相変わらずいたし、アカホシカクレエビもたくさんついていました、 サビウツボがペアで寄り添っていたり、  名前のよくわからないウミヤッコがいたり・・・、  顔の周辺をアップで撮るとこんな感じです。  2本目は穴ポイントだったのだが、穴はちらりと寄るだけにして、あとは浅瀬のゴロタで遊んでいました。穴にも寄るつもりは最初なかったのだけれど、同船したショップさんから穴の中にヒレナガカンパチが入っていますよ・・・・と教えてもらったのでした。お客様に聞いたら、行ってみる。とのことだったので、行ってみた。穴の中ではハタンポをガンガン追いかけて食べていました。最近はいつ行ってもいるらしいです。そしてずっーと今日みたいなペースで食べているのだろうか? すんごい食欲だ。ハタンポの量はとても少なくなっていました。個人的にはカンパチの見られる穴よりも、ハタンポがひしめくぐらい爆発している穴の方が好きなので、夏場に子供がたくさん産まれてハタンポのカーテンが復活することを願うのみだ。 そして浅場のゴロタでは、アカハチハゼを見たり、  名前のわからないヒラムシを見たり、  これまた名前のわからないヤドカリを見たりしていました。オレンジの体に青い目が綺麗なのだ。ネットで調べたら、ヒメホンヤドカリの仲間ということでした。  |

|||

|

Date |

2008/4/22 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

東から南東 |

|

透明度 |

5〜8M |

波 |

1.5M |

| うーん・・・・。穏かな海が広がっているなー・・・・。西海岸はペタペタだ。が、今日のリクエストは東側のドロエリアなので、波のない西側に背を向けて、一路東側に直行。そこに迷いはなーい。 お客様はお二人で、1人はデジカメを、もう1人はカメラなしダイバーということで、私もデジカメは携帯していたが、あまり撮影しないで潜ってきました。サクサク2本パターン。 ハゼを見たいというリクエストにお応えして、ヤツシハゼ、ヤツシハゼsp−4、カスリハゼsp、クサハゼ、ハゴロモハゼsp、ウスゲショウハゼ、フタホシタカノハハゼ、なんかを紹介しつつ、見たい魚のリストに上がっていたニュウドウダテハゼも紹介。2個体紹介したこの下の写真の個体は、以前から体に白点があり、病気かなーと思っていたのだが、今日は真横からのポジションをお客様にキープしてもらっていたので、私はやや尾っぽの方からライトを当ててサポートしていたのだが、真上からこのニュウドウダテハゼを見ると・・・・・、うーん・・・・・・・、なんて体表だ。凸凹ではないか・・・・・。 あまりの皮膚に言葉を失いそうだ。凸凹感がわかるように撮影してみたのだが、伝わるように撮れているだろうか・・・・・。なんだろうね? この海域でこーいうのが出るって。・・・・・・・。他の生物にうつらなければいいけれど・・・・・。  他にはビイドロカクレエビ、ムチヤギカクレカニダマシ、ツノモエビの仲間、ツノガニの仲間、イソギンチャクエビ、イソコンペイトウガニ、ジョーフィッシュ、コンシボリガイ、ハダカコケギンポ、マツバギンポなどを見てきました。ウミウシは苦手・・・・というか興味がない!! というお客様だったので、コンシボリガイだけさらりと紹介して終了。 また遊びにいらしてくださいねー。 追記します。追記2008/4/30 金武、レッドに関しての追記です。 この日、私たちが潜ろうとしていたら、レッドに米軍の方たちが小型の黒いボートを2艇、車で引っ張って登場しました。通常、ダイバーが車を駐車しているスペースが船下ろし場なので、そこに駐車していた私は「うーん・・・、車を移動させないとだめだな・・・・」 と思い、米軍の人にどこに移動させるのがベストか、また潜っていいかどうかの確認を取りに会話しに行きました。 「ここに止めててもいいですか?」 「いや、だめだ。動かしてくれ」 と、海に面して左側の階段状の堤防のあたりを指差しました。 「わかりました。潜ってもいいですか?」 「フロートは持っているか?」 お、フロートの有無を確認してくるってことは潜ってはダメとは言われずにすみそう・・・・。 「いや、持っていないんですよ」 「どのエリアで潜る?」 私は桟橋から離れた左のほうを指差した。 「ふむ・・・・、では、我々は桟橋周辺から右側でボートを使ったトレーニングをするので そちらには近づかないようにお願いしたい」 と、とても丁寧に教えていただきました。 潜ったらダメだ、出て行きなさいとも言えただろうに。 ありがたい配慮だった。 ぜひみなさんも米軍さんに一声、潜水の許可を得てから潜ってください。 |

|||

|

Date |

2008/4/19 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

5〜20M |

波 |

1.5〜2.0M |

| 今日は地元のお客様がないちゃーの友人ダイバーを引き連れて潜りに来ていただきました。ありがたい。3ダイブしてきたのだが、3人もいるとカメラ派ばっかりでも私が撮影するほどの時間はそれほどなく、撮った写真も少ない。普段はよほどマンツーが多いってことか・・・・。うーん・・・・。もうすこしお客さん来ないかな・・・・・。 まずはウミウシ。アラリウミウシは稀種だそうだが、そんなイメージは本島で潜っていると希薄になる。  ミゾレウミウシは体の横からなにやら突起物が伸びていました。  ミヤコウミウシは大きいものがサンゴの横に縮こまっていました。  このミドリガイ・・・・・。ちょっと調べたけれど、名前が出てこない。また後日に・・・・。  初めジョーフィッシュかな? と思っていたのだが、観察するにつれて・・・・、ふむふむ。ふむふむ。ギンポハゼのspだね・・・・・と確信。久しぶりの出会いだ。あなたに出会えたってことは、もう冬が終わったということになる。冬場はまったく見ない生物で、春になると出てきます。巣穴の土を口に含んでは巣の外にプッシャーと吐き捨てる動作を何度も何度も繰り返していました。デジイチの大きいハウジングが2個並んで接近してもそれを繰り返していた度胸のいい個体だったので、お客様受けも非常に良かったです。  ここからはお客様の写真。提供していただいたのは甲殻類大好きの匿名希望様。ありがとうございます。私も撮りたかった被写体ばっかりだったのだが、3人もがっちり写真派ダイバーがいると、やっぱり撮れなかったので、非常に助かります。 では、その写真を使わせていただいて紹介。 以前ビイドロカクレエビがついていたイソギンチャクを見に行ったら、ビイドロカクレエビはいなくなっていて、このエビがついていました。まだygでかわいい個体。名前は・・・・、多分アカホシカクレエビなんでしょうね。ここのポイントでアカホシカクレエビってあんまり見ないので、意外だけれど、きっとそうでしょう。  カイメンの中からお客様が見つけ出して撮影したこのエビ。カイメンカクレエビ属の1種だろう・・・ってことですが、かなり隠れるのは上手で、奥のほうに隠れられたら、どうしようもありませんでした。  ツノモエビの仲間は以前からたくさん見られていますが、名前がはっきりわからないので紹介しにくいし、なかなか見分けるのが大変。でも今は旬なのか、たくさんいました。  お客様が見つけていたへんてこりんな生物。エビのようですが、そうじゃなさそうでもある。  ユミナリヤドカリの仲間だろう・・・・という個体で、とても小さいです。  そして謎のウバウオ。どっかで見たことあるなー・・・という記憶がある程度で定かではない。お客様が瀬能先生に訊かれたので、その答えをメールしてもらった。「ウバウオは未記載種の可能性が高いです。ホソウバウオに近い種ではないかと想像しています。同じものは石垣島でも撮影されており、やはりウニの棘に張り付いていました。これも非常に興味深いですね」とのことでした。  変な生物がまだまだいるんだなー・・・・・。私も少なからず勉強させてもらった1日でした。違う目を持って同じフィールドを潜ると、やはり普段出会えていない生物に出会えるのだなー・・・・・・と痛感。物事を違う角度から捉えることの重要性と難しさを認識した日でもありました。 |

|||

|

Date |

2008/4/11 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

15〜20M |

波 |

4.0〜1.5M |

| 昨日までの講習生が今日はファンダイビングで一緒に潜ってくれました。リクエストにボートダイブとあったので、綺麗な海を紹介。 ナンヨウハギが群れる景色にほげーとしたり、  サンゴの隙間のセダカギンポに見惚れたり、  うーん・・・・。名前のわからないウツボだ。ピンボケになってしまったが、あとで調べる。  で、本日のダイビングとはまったく無関係だが、苦言をひとつ。 最近ネットで金武のレッドビーチが今後潜れなくなるという噂が飛び交っているようです。私も人づてに聞いたのでその情報の発信源がどこからで、誰からなのかも不明なのだが、心当たりがある。 あの場所は米軍の施設になっており、頻繁に貨物船の出入りがある。先月もいつもの貨物船が入港し停泊していた。停泊時に潜るのは、船に近づかないというマナーを守れば、米軍もなにも言わなかった。以前からそうだった。潜る前に米兵に許可してもらえるか聞きに言っても、「向こうならいいよ」と船から遠ざかったエリアを指さしてくれていた。 今回、問題となりそうなのは、出港時にも長々とダイビングしていた人たちが多数いたことであります。あれだけ大きな船が出港するときに、誰かがどこで潜っているのかわからない状況だと出港できないのは当然で、我々は至急エキジットしなければならないのだが、そーいう認識をしている人たちがあまりにも少なかったです。小型の和船が出され、水面に排出された排気バブルの上まで行き、なんとか音を出して潜っているダイバーに注意しようとしていた光景を陸から見ていた我々は確認しています。あれだけ頭上でエンジンの音とか鳴らされて気づかないってことがあるだろうか? たかだか水深5Mぐらいの場所で? とにかくダイバーのせいで船の出港が遅れたことは事実であります。それに腹を立てた米軍が施設全体に金網を立てて立ち入り禁止区域と設定したがるのは理屈が通っている。 が、レッドビーチへのダイビングが禁止されるのはあまりにも痛手だ。 なんとかしたい。 これを見ているレッドビーチを潜っているショップの方々や、フリーで潜っているみなさん。 船が入っているときは、ダイビングを控えましょうよ。 そんなに長い間、停泊している船じゃないんだし、最低限のマナーとしてそうしましょうよ。 これを見ていない他のショップや知り合いにも教えて徹底しましょうよ。 もう遅いかもしれないけれど、そうしましょうよ。 スピッツからのお願いでした。 明日から本島を留守にしてしまうので、その間のレッドビーチの様子がとても心配な世古でした。 |

|||

|

Date |

2008/4/10 | 天候 | 曇り |

| 気温 | 21℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

21〜22℃ |

風 |

西 |

|

透明度 |

3〜5M |

波 |

3.0〜4.0M |

| 今日は、ちと人数が多い。ファンが4名。講習が1人。ヘルプさんに来てもらってまわしました。ファンではいろいろウミウシを紹介しつつ、生物もはさんで紹介。ヒョウモンウミウシ、センテンイロウミウシ、ヒブサミノウミウシ、ツガルウミウシの仲間、イガグリウミウシ、ホソスジイロウミウシ、マダライロウミウシなどの定番から、センネンダイのペア。キミシグレカクレエビ、ムチヤギカクレカニダマシ。クダゴンベは本当にいなくなってしまっていた。ショックだが、長くいてくれたし、しょうがない。カエルアンコウ2個体にハダカコケギンポ普通色と赤色。イソコンペイトウガニにコンシボリガイ。定番の生物がいるととても助かる。 パロンシュリンプは緑色と赤色の2色を紹介。が、この赤色の個体、午後に見に行ったら、もういなくなっていた。はやすぎっ!!! 午後から講習を無事に全過程終了したお客様と初ファンダイブに行ってきました。そこで出会ったこの生物。サイズは3センチぐらいで、体が真っ黒。尾ひれは透明でヒレの先端に黒点が並んでいます。胸ビレも透明でした。アンコウとかそーいう生物の子供に見えたのだが、もうすこしちゃんとした写真を撮りたかった。写真では頭が左側。シッポが右側下です。  金武の苦言はこちらから。 |

|||

|

Date |

2008/4/9 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 26℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22〜24℃ |

風 |

南 |

|

透明度 |

20〜25M |

波 |

1.5〜3.0M |

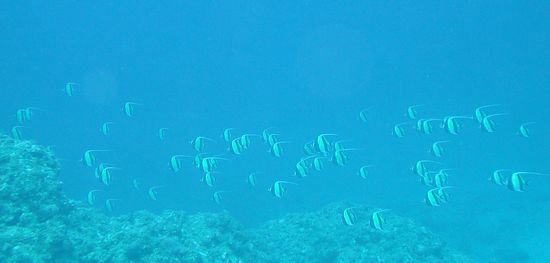

| 八丈島がホームのお客様の2日目であり、最終日でもある。2日だとあっという間だ。西側が穏かになったので、綺麗な海で潜れました。よかった・・・・・。 ウミウシではアカテンイロウミウシが登場。綺麗だねー。  またもや出会えたハナビラウミウシ。他のタイプにも会いたいぞ。  ヒオドシユビウミウシは数個体見かけました。顔のアップをどうぞ。  またこいつは泳ぐことでも有名。泳いでいる姿はこんな感じ。  綺麗な色のヒラムシがいたので撮ってみました。  スズメダイのygも出てきた。こちらはアマミスズメダイです。  去年ずっーとハゲクマノミとして紹介していたこのハマクマノミ。模様のはげてしまった頭頂部の模様が復活していました。普通のハマクマノミになってしまって、めでたいのだが、全然普通になっちゃって、楽しくはない。  深場ではヒレナガネジリンボウのリクエストに伴い、ゲット。  お客様がヒレネジを撮影されている間に、隠れないヤノダテハゼがいたので撮ってみた。が、隠れないことと、ヒレを広げてくれることはイコールではない。寄れてもたいした写真にならないこともある。人生はなかなか思うように進まない。やれやれ。  その隣に子供もいた。まだ色が薄くてかわいいですね。  ヤイトギンポは婚姻色を出している個体もいるが、先日のようなフォトジェニックなポジションにいる個体はいなかった・・・・・・。  イソギンチャクモドキカクレエビはここの定番。  こちらは小さいほうの個体です。  沖合いをツノダシの群れが通過。  ツバメウオも群れていました。群れが大きすぎてひかないと全部が写らなかったので、こんな写真になってしまった。あっちゃー・・・・・。  |

|||

|

Date |

2008/4/8 | 天候 | 曇り |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

南東〜南 |

|

透明度 |

5〜6M |

波 |

1.0〜1.5M |

| 初めてスピッツを訪れてくれるお客様とダイビング。午前中は師匠からの紹介でOWの講習が入っていたので、学科を担当。午後はヘルプさんに来ていただいて、実技練習を担当してもらいました。 今日のお客様は甲殻類が好きな、八丈島がホームの方。イソコンペイトウガニやコンシボリガイを見せても、あちらの海にはたくさんいるらしく、カメラを向けていただけない。そーいうお客様のリアクションがガイドにとってショックかと問われれば、たしかにその現場では、「えー? なぜ撮ってくれないのー?」と思うであろうが「ホームの海での常連」というちゃんとした理由があればすぐに納得できるのだ。 せっかく遊びによその海に来たんだし、他の生物見たいと思うのは必然なのだ。もちろんホームの常連がアウェーでどのように変異しているのか? その差異を見比べてみるのも楽しみのひとつではあるのだが・・・・。 で、甲殻類・・・・・。ビイドロカクレエビは、そんなにはいないので、喜んでいただけた。今日の個体は機嫌が良かったのか、あまり動き回らなかったので、きっと撮りやすかったはず。  ばかでかかったオドリカクレエビ。  ソリハシコモンエビも紹介。ここのポイントのこの岩は私がここに初めてたどり着いたときから、ずっーとクリーニングステーションになっています。  Darbanus属のヤドカリ。名前は不明。  コモンヤドカリもいましたよ。  和名のないエビ、学名で呼ばれているフィコカリス・シムランス。別に珍しいわけではなく、けっこうたくさん見られるが、サイズが小さいので一般受けはしない。  ムチヤギカクレカニダマシの色彩変異バージョンということでいろんなサイトに登場するようになったこのカニダマシ。定番といえば定番だが、他のポイントでは出会ったことがない。  ウミウシではレンゲウミウシ。  コンシボリガイは今日もいました。  なんとカノコウロコウミウシにまで遭遇。  忘れた頃に出会える貝の仲間。綺麗だからつい撮ってしまう。  ハダカコケギンポもいました。まだygと言ってもいいぐらいのサイズでした。  ずっーといるイロカエルアンコウだと思われる個体。体色がどんどん濃くなってきた。せいやっ!! と体を持ち上げたところを撮影。まだまだかわいいことに変わりはない。汚い色彩のカエルアンコウチビもいました。撮らなかったけれど・・・・・・。  他にもニセアカホシカクレエビ特大やイソカクレエビspなんぞを紹介してきました。 |

|||

|

Date |

2008/4/6 | 天候 | 晴れ |

| 気温 | 26〜27℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

22〜23℃ |

風 |

南西 |

|

透明度 |

20〜30M |

波 |

1.5M |

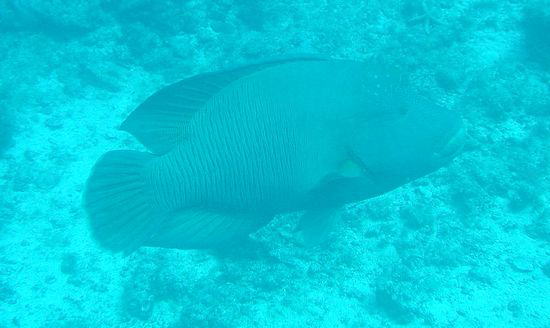

| 毎度、よく潜りに来ていただけるありがたいお客様と今日もダイビング。本島在住の強みですな・・・・。先日、婚姻色のいい色を出して、いいポジションに鎮座していたヤイトギンポをリクエストいただいた。結論から言うと、ヤイトギンポはいたけれど、もう婚姻色ではなくなっていました。うーん・・・・・、旬は速いですねー。 いろいろ見たけれど、まずはこいつ。先月のログから頻繁に登場している「頭テン」と呼ばれているたくさんいるヘビギンポの仲間。先日、同じぐらいのサイズで、「頭テン」の幼魚だろうと思われる個体をアップしたのだが、そいつの頭上にはテンテンがありませんでした。こいつは同じぐらいのサイズだけれど、刻銘にテンテンがある・・・・・。子供だからといって、テンテンがまだ描かれていないというわけではなさそうです。またいろんなサイズの個体を見比べつつ、検討してみましょう。  こちらはホシクズベニハゼ。よく見ると普通にいっぱいいることに気づいた。ふーん・・・、そうだったのか・・・・という感じ。  シマイソハゼだと思われる個体です。  こちらはオキナワベニハゼ。まぁーいわゆる普通種です。  おや? って感じで目に止まったこの魚は、図鑑で調べてみるとトラノコイソハゼというのが最も当てはまるであろう個体。図鑑「日本のハゼ」でも沖縄島に生息すると書かれているし・・・・。  こちらはウロコベニハゼ。いっぱいはいないけれど、丹念に探せば見つかるハゼ。ニンギョウベニハゼは見つけられなかった。  アミメオニヤドカりでしょう。目に表情のあるヤドカリです。もっと正面から撮るべきだった・・・・と後悔。またあのあたりを探してみよう。・・・・・、うーん・・・。でもオニヤドカリの仲間の特徴だと書かれている剛毛さはあまりない・・・・・。別のヤドカリなのかな・・・・・。  触覚に模様のついている「ヤドカリ科の1種」としか記述のないヤドカリ。すぐ近くにもう1個体いました。  オイランヤドカリの大集会。2個体いるなーと撮影していたら、後ろにもう1個体いました。全部で3個体。全部大きい個体だったからなかなかの迫力でした。  こちらは定番の綺麗どころ。ケフサゼブラヤドカリ。まぁー誰が見ても綺麗なヤドカリなんじゃない?  ナガレモエビの仲間がいました・・・・、まだ小さい・・・・・。  そしてベニハゼを探していた私たちの背後をまんまと通過しようとしていたナポレオン。大きかったです。色も綺麗で、ヒレも傷ついていないし、美しい個体でした。最近よく出ているみたいですよ。  パイペックイボウミウシかと思ったけれど・・・・、図鑑をよくよく見比べてみたら・・・・、トサカイボウミウシというのに当てはまりそう。稀種とのコメントもあるが、あまりお客さん受けの良くなさそうな稀種だなー。  トルンナ・ダニエラエのyg。ですね。模様にあどけなさがあり、かわいい。  エレガントヒオドシウミウシという長く華麗な名前のわりには、そんなにエレガントって感じではない。。  カノコウロコウミウシも登場。  そしてまたもや出会ってしまったコネコウミウシ。しかしなんて小さいの  ネオンモウミウシも岩の上を通過中。  スイートジェリーミドリガイは最近よく出会える。  トウモンウミコチョウも発見。  ゾウゲイロウミウシもいましたよん。  オレンジのカイメンに付いていたのは、ツガルミノウミウシ属の1種4です。3ミリくらいの小さいウミウシです。  キベリクロスジウミウシでしょうね。  センテンイロウミウシの青色バージョンがいました。  うーん・・・。なんだろうか?  こちらは深場で見つけたツノゲミノウミウシです。まだ学名のない稀種とのコメントが図鑑にありました。よっしゃー。  同じような水深で見かけたスジクロユリハゼ。久しぶりに見たな・・・・・。でも遠い・・・・。すぐに隠れた。  なんだろうか? 名前のわからないギンポだ。或いはカエルウオかもしれないけれど・・・・・。  |

|||

|

Date |

2008/4/5 | 天候 | 曇り |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

21〜22℃ |

風 |

南東から西 |

|

透明度 |

5〜6M |

波 |

1.5M |

| 3日連続で潜っていただいたお二人の最終日。リクエストされていたターゲットはトゲツノメエビだったのだが、見事に空振り。狙えば外れ、忘れた頃に出会えるエビだ。またいつか忘れた頃に出会えることでしょう。 そんなこんなで結局見てしまうウミウシたちの数々。キャラメルウミウシは・・・・、普通種だと思っていたのだが、図鑑には稀という言葉が・・・・・、ケラマでは稀なのかな?  トルンナ・ダニエラエは2日連続での出現。  フジナミウミウシま片方の触覚がなくなっていました。  こちらはヒラムシかな・・・・。  おぅ・・・・・、今年はやけにたくさんの出会いがある・・・・。ハナビラウミウシだ。そして全部がこのタイプ。図鑑沖縄のウミウシに載っているようなタイプにも出会いたいものだ。  こちらは以前にも出会った事がありました。ネットを通して問い合わせたところ、こちらのサイトを教えていただきました。ふむふむ。確かにカメノコフシエラガイだ。  ムラサキウミコチョウは春の定番。見ないダイビングはないと言っても過言ではない。  オハグロツバメガイとは久しぶりの出会い。  シラナミイロウミウシは大きかった。  うーん・・・・・・。わからない・・・。不明種ってことで、また調べます。時間をちょーだい。  そして、これ。こいつこそ・・・・、ミズタマウミウシじゃないだろうか?  別カットをもう1枚載せてしまう。触覚部分がツノザヤウミウシよりもウネウネっとしているし、図鑑の特徴と一致するように感じる。  こちらは名前のわからないエビ。なんだろうか?  オトヒメエビの子供もいます。  おっ。カエルアンコウだ。  ベラの仲間だと思うのだが・・・・・。  たくさん潜っていただき、ありがとうございました。またのお越しをお待ちいたしておりますぜ。 |

|||

|

Date |

2008/4/4 | 天候 | 曇り |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

21〜22℃ |

風 |

東 |

|

透明度 |

8〜25M |

波 |

1.0M |

| 今日も3ダイブ。天候がどうだったか・・・・、風がどの向きだったか・・・・、忘れてしまった。書いている今日は4/11日。明日から沖縄を離れるので、急いで頑張って書いているけれど、終わるかなー。今は深夜の1時だ。 さて写真のヤイトギンポ。いつでも見られるかわいい生物。ヤイト岩と私が勝手に呼んでいる岩があって、そこには以前から変わらず、ヤイトギンポが見やすく教えやすい場所にたくさん住んでいます。  今日のヒットはヤエヤマギンポ。ひとつの巣穴に2個体が仲良く一緒に入っていた。春ですなー。  巣穴の壁に卵が産みつけられていたか? 確認はできなかったけれど、仲良さそうな様子は実に微笑ましかった。  モンツキカエルウオはなんかシャイで撮りにくかったです。  反対に隠れなかったのはイシガキカエルウオのペア。なにやらヒソヒソ話・・・って感じに見えますね。  ハダカハオコゼもいました。  カスリヘビギンポがとてもいい体色になっていたので、撮ってみました。お客様に教える前に逃げてしまいました。  オドリハゼはお客様にもサービス満点でかなり接近しても隠れなかったそうです。よかった・・・・。  うーん・・・・。クモガニ科の仲間だってことはわかりますが、それ以上は・・・・、よくわからないね。  トウモンウミコチョウには頻繁に出会っている。  クシモトミドリガイは久しぶりの出会い。私は二度目。  クチナシイロウミウシは普通種です。  コンシボリガイまで登場。  ヒラムシかな・・・・。ヒラムシだろう・・・・。  キャラメルウミウシに今日も出会えました。  ボンジイイボウミウシだと思われます。  そして、おっ!! 初めて見るウミウシだ。と初見でビビビビッと来たウミウシ。  キスマークミドリガイといいます。私は初めての出会い。間違いない。  終わってしまった。明日はもっと凪ぐかな。 |

|||

|

Date |

2008/4/3 | 天候 | 曇りそして雨 |

| 気温 | 21℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

21℃ |

風 |

北から北東 |

|

透明度 |

3〜5M |

波 |

2.0〜1.5M |

| 今日から3日間連続で潜っていただけるお客様たちの初日。ウミウシパラダイスというポイントをリクエストしていただいたが、スピッツではそのような名前のポイントはないが、馴染みのポイントを知り合いのショップがそう呼んでいることは知っていたので、北風も吹いていたので、初日はそこでのダイビング。 ウミウシが好きということで、ここには向いている。けれど最初の写真は定番のヨコシマエビからスタートしてしまう。  次にヤドカリ。砂地に体を隠して体に取り付けたイソギンチャクを開いていました。  砂から出て逃げる前に全体像をパチリ。名前はなんだろうか?  イソコンペイトウガニの特大。頭上の付着物が非常に重そうな個体でした。  お客様が見つけたアカボシウミウシ。  ホソスジイロウミウシは小さな個体でした。  コンシボリガイは全部で2ペアの計4個体を確認。その後もたくさん見つかっています。今が旬ですな。  ミチヨミノウミウシは綺麗なウミウシなので、紹介するとたいていのお客様は喜んでくれる。ぜひ目までしっかり撮ってあげてほしいところだ。  オレンジウミコチョウもいましたよん。  レンゲウミウシは小さな個体を発見。  相変わらずたくさん見られるセンテンイロウミウシ。  うーん・・・・・。小さかった。岩肌の上を移動していたテングモウミウシ。正面から撮ってあげたら特長である触覚間の黄色線が見やすかったんだろうけれど、これが精一杯でした。  大きいところではツマジロオコゼ。  タツノハトコもいました。  ヒナギンポは西海岸にも東海岸にもいる。  ハダカコケギンポyg。まだまだ目が大きくて、かわいさが光りますね。  近隣ショップのKさんに教えていただいたカエルアンコウのチビ。色自体は悪くないのにドロが付着してとても汚い。掃除してあげたくなるが、これがいいんだろうね。サイズは2センチくらいです。  どんどん大きくなっているのはこの赤色の個体。今日は岩と底の間でこんなポーズ。まるで自分で岩を持ち上げているかのようなポーズだが、そんなわけはない。自ずとできた岩と底の隙間に体を横たわらせていただけのことで、伸びしているんですかねー?  |

|||