11月か・・・・、暇なんだよな・・・、今年は。とりあえずネタでも探しに行くか・・・・と潜ったら喉が痛い。うーん・・・・、風邪ひいたかな? とりあえずちょっと海から上れるから、療養するか・・・・と思いつつログを更新していこう。

まずはウミウシたち。久しぶりに潜ったポイント、ウミウシたちは増えているかなーぁぁぁぁと楽しみに思いながら潜ったのだが、うーん・・・、まだイマイチかな・・・・。ホシゾラウミウシの子供サイズがいました。

センテンイロウミウシも子供サイズ。なんか子供が多い日でした。

クロモドーリス・プレキオーサ・・・・。定番というか、和名のないくせに学名しかついていないこのウミウシ。けっこう見られるから、早く和名がついてほしいものです。こいつも子供だった。

ミチヨミノウミウシが大発生。いたるところにこいつだらけ・・・・。大きいのから小さいのまでいろんなステージの個体たちを確認できました。

子供の個体は私の人差し指の大きさと比較していただきたい。どこにいるかわかるよね?

マダライロウミウシも内湾では定番ですな。

一方、キカモヨウウミウシはサンゴ礁でも内湾でも見られるウミウシ。幅広い生息域はガイドさんの大きな味方であります。

ホソスジスロウミウシも子供サイズ。「沖縄のウミウシ」の写真とよく似ている個体ですな。

ヒブサミノウミウシ。こいつの生息域もかなり広い。いろんな海で確認できます。

目の中に目玉がくりっ! と確認できるクリアクリーナーシュリンプ。ナマコの上にいました。

ヒラツノモエビの仲間だと思われる個体、けっこうたくさんいます。

他にもエビが数種類確認できたのだが、名前が全然わからない。

こいつの名前もわからない・・・・。

うーん・・・・・、図鑑で見るとマルハナシャコかな? シャコも名前が分からない奴が多いよね。

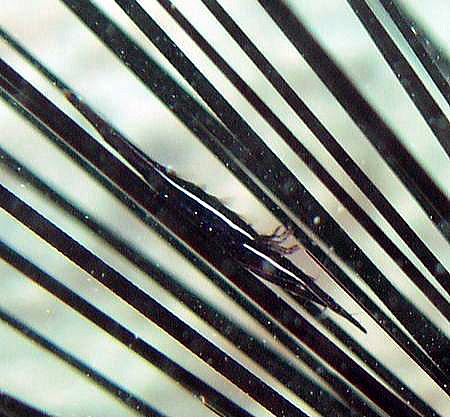

タツノハトコは数個体を確認。でも黒い奴はこいつだけでした。

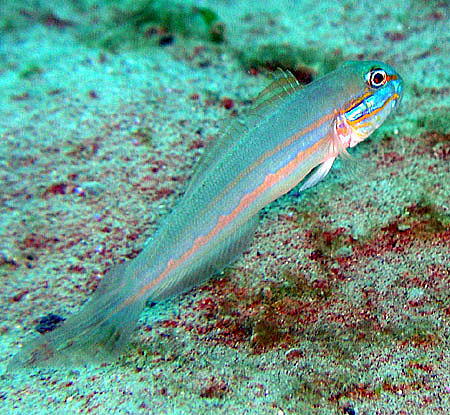

名前のわからない魚が続いてしまうが、こいつの名前もわからない。ここで瀬能先生からのコメントを紹介しておきましょう。「●これは初めて見るものと思います。「日本のハゼ」には該当するものがありません

ね。おそらくまったく新しい種ではないかと思います」とのこと。まったく新しい種? ふむふむ。やっぱりそーいう奴らがまだまだ生きているんだなー・・・・。

別の角度から撮影したものも載せてしまおう。

こちらはスピッツのアイドル、ハダカコケギンポであります。頭上のフサフサがチャームポイントです。かわいいねー、通年見られますので、ぜひリクエストしてくださいませ。

こちらもアイドルとして十二分に通用するマツバギンポ。目の上の2本のピロロローンと伸びた触角がかわいいです。

砂地からこちらをうかがっていたミミックオクトパス。

寄って行くと巣穴の中に隠れていきました。

砂の中にはセムシカサゴが隠れていましたけれど、まるわかりなのだ。

ツマジロオコゼの子供を数個体確認。が、こいつはツマジロオコゼなのだろうか? 顔周辺の白い部分は今までに見ているツマジロオコゼ子供2はなかった特徴だ。カゴシマオコゼの子供でもないだろうし・・・、かといって、数個体いたことを考えるとやはり普通種のツマジロオコゼだと考えるのが妥当な線か・・・・。ふぅーむ・・・・。

ニセゴイシウツボの若者ぐらい・・・かな・・・。あまり見ないよね。

ワカヨウジ、まだ小さかったです・・・。

貝はわからないんだよねー・・・・。勉強しないといかんねー・・・。

ホシダカラガイが砂の上を歩いていました。撮りやすかったので載せてしまった。

透明度が良くて気持ちよかったのだが、生物はやはり徐々に少なくなってきている感じがする。その分、ここではウミウシが増えていましたけれどね・・・・。 |