Date

2003/12/31

水温

21〜22℃

風

南〜北

透明度

8〜25M

波

1.5〜2.5M

生物

グルクマ、スジクロユリハゼ、ピンクダートゴビー、バルタンシャコ仮名、コンペイトウウミウシ、オドリハゼ、シモフリカメサンウミウシ、ニシキイトヒキベラ、モンツキカエルウオ、トガリモエビの仲間、ヘラヤガラ子供、シマカスリハゼ、ホタテウミヘビの仲間、イッポンテグリ、コロダイ子供、ツバメウオ、クロホシハゼ、タカノハハゼ、ニシキフウライウオ、カスリハゼ、イトマンクロユリハゼ、ヒメイカ子供、オニハゼの仲間など

コメント

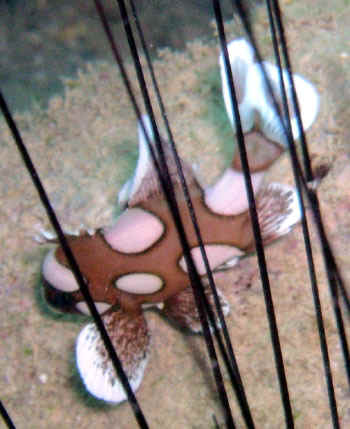

写真のバルタンシャコは最近ずっと定位置ですね。ただあまりうごいてくれないので面白みにはちょっと欠ける。

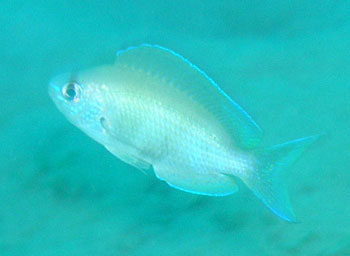

おや? という感じで視界に入ってきたニシキイトヒキベラ。ゴマコレイトヒキベラの子供かな? と思ったのだが、デジカメ映像を見る限り、ニシキイトヒキベラだね。

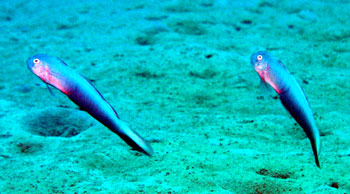

深い場所でラッキーなことにピンクダートゴビーにも出会えました。もっと上手に写真に撮りたかった。

大きなコンペイトウウミウシもいました。

またシモフリカメサンウミウシにも出会えました。

海草にくっついていた1センチほどのエビ。名前はよくわらないです。茶色の体に白色の目が光っています。

ホシゾラウミウシもいましたし、

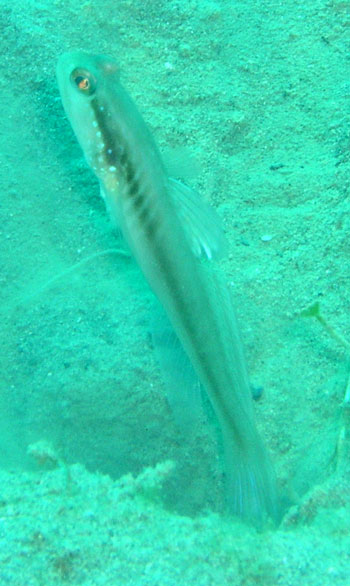

ホタテウミヘビの仲間が砂から顔を出していました。目がいつ見てもまん丸なのが気にかかる・・・・・。

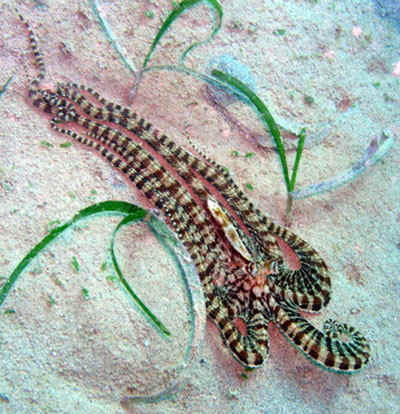

今日もいたよイッポンテグリ。間違いなく常連である。いったん見つけると逃げるスピードはそんなに速くないので、みんなでゆっくり見られる嬉しいネタである。

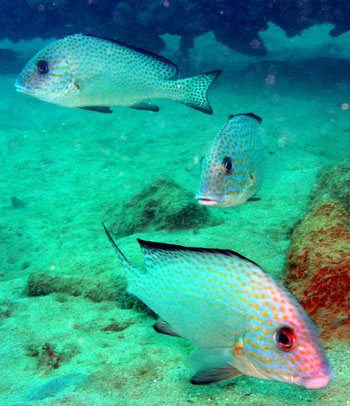

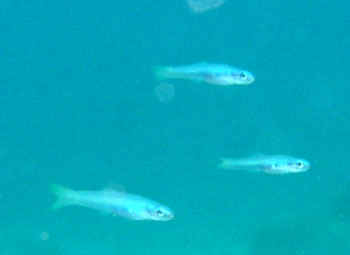

またイトマンクロユリハゼが大人も子供も確認できました。シヤシンは子供が3個体。大人をお客さんが撮影していましたが、びっくりするくらい逃げなかったです。

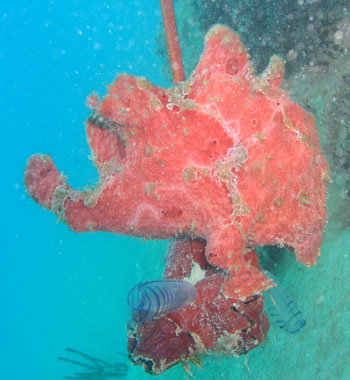

そしてお客様のOさんが見つけたニシキフウライウオ。赤色であーる。かわいいなー。ありがとうOさん。ずっといればいいのになー・・・。

2003年も無事に仕事を終えられました。みなさんどうもありがとう。来年もよろしくお願いいたします。