スピッツログブック

|

Date |

2005/12/31 |

天候 | 雨 |

| 気温 | 20℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

東 |

|

透明度 |

10から15M |

波 |

2.5から4.0M |

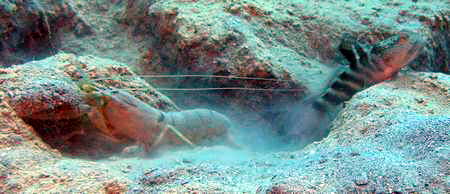

| 2005年度最期のダイビングは、あいにくの天気。ずっと雨。止む気配がまったくありませんでした。こんな天気も珍しい。そんな中でもスピッツのお客様は果敢に攻めて3ダイブ。みんなで寒い、寒い、なんて天気だ、とぼやきつつもダイビング、ダイビング。大晦日に雨に降られながら、上半身裸になって道路際をうろうろしていると通り過ぎるレンタカーからの視線がとても痛いが、そんなことはお客様の潜る気力には微塵も関係しないのでありました。 白い線は入っていないけれど、きっとアオフチキセワタでしょう。  カラスキセワタにとてもよく似ている・・・・・。カラスキセワタだとも思えるし別種だとも思える。微妙な色使いのウミウシですね。  クサイロモウミウシが少しずつ大きくなってきました。  ミアミラウミウシとは久しぶりの遭遇。一部の人には気持ち悪がられているが、一部の人には受けが良い。なかなか万人に受け入れられるデザインというのは難しいものだ。  大きなバサラカクレエビがいました。他にオレンジ色の個体もいましたよ。  いまだに見られたトガリモエビの仲間、英名をゴルゴニアシュリンプ。お客様もびっくりの大きさは必見ですぜ、旦那。  モンハナシャコが全然動きませんでした。よってみんなで撮影しまくり。  ナマコマルガザミも登場。ナマコの体にしっかりと爪を立てていました。  カスリヘビギンポなんて普通種も撮ってみた。こーいう普通種を撮るときには、やっぱり背景をある程度ブルーにぬいてあげたい。そうすることで魚の美しさもよりアップアップなのだ。  コブシメが砂のえぐれた部分でずっーと動きませんでした。  ハマクマノミですが、白い線が3本入っています。まだサイズも子供でかわいかったですよ。  そしてウミテングの子供? とお客様に説明したこの変な魚。いったいなんだろうか? 瀬能先生にまた尋ねないと・・・・。頭部分だけが白くて、体は透明なんです。瀬能先生からのコメントが来ました。「●浮遊生活を終えて着底した直後のトラギス科の魚ですね。頭部がこのような配色になる可能性があるのはマダラトラギスのように思いますが、さすがにこれだけ小さいと同定は難しいです。もう少し成長の各段階が埋まってくると断言できるかも知れませんが・・・」とのことです。ふーん・・・・。マダラトラギス・・・・・。ふーん・・・。  何個体かいました。お客様が撮影された写真です。Yさんありがとうございます。うん? この個体は頭が真っ黒けですね。私が撮影した上の写真の個体の頭上部分には変な模様がある・・・・・。  一枚目の写真の個体をお客様の写真で紹介してみると・・・・、やはり何かの模様がある。うん? 数枚いただいたので、全部載せてみよう。なにかがわかるかもしれない・・・。  この模様・・・・・、形・・・・・。  これって、ナマコマルガザミでは? この魚が体長5ミリほどの小ささなので、肉眼でこの模様までは確認できていませんでした。しかし模様や形が非常にナマコマルガザミに似ている。だいたいナマコマルガザミが魚の頭にくっつくという話も聞いたことがないし、荒唐無稽な予測かもしれないが、なんかそう見えてくる。このカニが乗っているスペースは2ミリくらいかなー・・・・。そんなスペースにカニがくっつけるものなのだろうか? これも瀬能先生に聞いてみますね。  他にはカクレクマノミやクマノミ、ニセアカホシカクレエビ、キリンミノ、ヒトスジギンポなどがいましたよー。 |

|||

|

Date |

2005/12/30 |

天候 | 雨、曇り |

| 気温 | 20℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

18〜22℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

3〜25M |

波 |

2.0〜2.5M |

予想以上に穏やかになった海面を見つつ、ポイントを選択。スジクロユリハゼ、アケボノハゼ狙いで潜ってきました。しかしお客様の耳の抜け具合がかんばしくなくて、3名のうち、スジクロユリハゼを見れたのはわずかに一人だけでした。耳の調子が悪いお客様は浅場のドロップオフで過ごしてもらい、もうお一人の方はアケボノハゼまで降りてこられました。写真はスジクロユリハゼなのだ。 サザナミフグの子供がいました。カイメンの影に寄り添うように隠れていましたよ。  チョウチョウコショウダイ子供もいました。ヒレの色がじっくり見れるくらい逃げない個体でした。  お客様がスジクロユリハゼとアケボノハゼに集中されている隙に撮ったベニヒレイトヒキベラ子供。なんて明るい体色の魚なんだろうか・・・・。非常にきれいで水中でも目立っています。  ケショウハゼはメスばっかり・・・・。オスを頑張って探してみたんだけれど、探せなかったです。  なんだかわからないハゼがいるなー・・・・・と思って撮ってみたら、ハラマキハゼでした。お腹に残るフレディに引っかかれた傷はとても特徴的で実に判別つきやすい魚なのだ。  うーん・・・・。生息場所にはケショウハゼの大人がたくさんいたことを考えると、ケショウハゼの子供と考えるのが一番妥当かな・・・・。瀬能先生からのコメントです。「●決め手がないですね。名前がないハゼであることは間違いないのですが・・・」とのことです。ウスゲショウハゼではないのかな? 写真が悪くて判別がつかないということは多いにあると思います。すみません・・・・。  サラサハゼがヒレ全開であまり動きませんでした。ふむ。なかなかきれいだ。  ワモンダコではないだろう・・・・・、かといってミミックオクトパスではないし、・・・・・・、うーん・・・・という感じのタコがいたので撮影。って、どんなタコなんだよ・・・・という感じだが、名前がはっきりわかりません。でも個体数は数匹見られたので、そんなに珍しくはないと思う。  お客様のリクエストによりオイランハゼを探しました。夏場に比べたら全然いない。どこに行ってしまうのだろうか? 巣穴に隠れているのだろうか? 冬場は水が冷たくなるから冬眠? それもそのはず今日の水温はなんと18度。沖縄でこんな水温って、ありぃー? とダイブコンピューターを疑いたくなるような数値にお客様と苦笑い。  ハゼたちも敏感過敏ですぐ逃げる。引っ込む。隠れちゃう。この写真の子供の個体がなんとか寄らせてくれました。18度はちょっとダメっすなー・・・・。また春に来ましょう。  ハタタテギンポが岩の上でおすまし顔していたので撮ってあげました。  寒さと雨で非常に疲れたダイビングでしたが、今日も3本。お客様の肩こりはいっそうひどくなったことでしょう。 |

|||

|

Date |

2005/12/29 |

天候 | 雨、ずっと曇り |

| 気温 | 21℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

23℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

15から20M |

波 |

2.5M |

| 年末年始のリピーターさん攻勢が始まりまして、、嬉しい限りです。雨が降ったり、雲が広がったり・・・・という気象状況の中、今日も3ダイブしてきました。2本目では、お客様のデジカメのバッテリーがダイビング始まりぐらいでアウトになってしまい、写真の撮れなかったお客様は3本目にも2本目と同じコースをご希望。よほど撮りたいものが多かったんですねー・・・・ということで、もう一度ぐるっとまわってきました。 まずはヘコアユの群れから登場。このペラペラの魚たち。きれいに撮るのがなかなか難しいです。  お客様のリクエストだったジョーフィッシュ。黒っぽい個体は定番ですね。愛想もいいです。  ちょっと白っぽくなった個体も出てきてはくれるんだけれど、すぐに巣穴に蓋をしてしまう。なかなかシャイな奴なのだ。  少し黄色っぽい個体も蓋、ふた、ふた・・・・とすぐに蓋探しに没頭します。撮れる写真はこんなのばっかり。  カゴシマオコゼの中ぐらいのサイズがいました。巨大なリーゼントにはシマダイスケもびっくりすることでしょう。  モンツキカエルウオは子供と大人をそれぞれ1個体ずつ確認。かわいい顔していますね、あいかわらず。  オビテンスモドキ子供はずいぶん長い間同じエリアをウロウロしています。かなり荒れたにもかかわらず・・・・。でも、もうそろそろかなり大きくなってきたので、お客さんに見せるのもこの冬ぐらいかなー・・・。  普段はあまり目に止まらないがやけに綺麗な色になっていたのでやたらと目に付いてしまったオハグロベラ。適当にシャッターを押したらこんな感じで撮れてしまっていた。デジカメの役得ですねー・・・・。  オイランヨウジは全部で2個体を確認。大きくて迫力がありましたよ。  意外にしっかり撮影してもらえたみたいなヤイトギンポ。小さすぎるし、撮影しないで素通りするお客様も多いが、今日は撮ってもらっていました。ガイドとしても撮ってもらえて嬉しいです。  もうこんな場面が見られました。3個体のスミゾメミノウミウシがピンク色の卵を産みまくりぃぃぃぃぃの図であります。日本の、いや世界の少子化の流れに大きな転換を促すようなこの旺盛ぶり。産めよ、増やせよ、欲しがりません勝つまでは・・・・・。  ミドリリュウグウウミウシも見られるようになってきましたよー。いよいよウミウシの季節がやってきましたねー。今シーズンはずっと沖縄にいるので探しまくってやるぜ!!  私の指を見てください・・・・という写真ではなくて、こんなに小さいんだよというウミウシの小ささを誇張するために撮影した写真です。指のすぐ右側にド派手なオレンジ色のウミウシがいます。  アップで見るとこんな感じ。キマダラウミコチョウといいます。そんなに珍しくはないですが、小さいので探せたとき、巡り合えたときはけっこう嬉しい。ただ小さすぎてお客様のリアクションもなかなか厳しい。半笑いや苦笑いの起こる被写体でもある。  他にはグルクマはいっぱいいたし、リュウグウベラギンポ、バブルコーラルシュリンプ、ニセアカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、ウミシダヤドリエビ、オランウータンクラブなど甲殻類もたくさん見られましたよ。 |

|||

|

Date |

2005/12/26 |

天候 | 曇り |

| 気温 | 18℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

22から23℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

10から15M |

波 |

1.5M |

| 今日のお客様はスピッツ初めてなのだが、私とは7年ほど前にモルディブで会っているとのことで非常に古くからのお付き合いとも言えなくはない。当時はダイバーではなかったようで、ウァドゥーで体験ダイビングを経験されたとのこと。担当したのは私ではなかったようだが、まぁーいろんな縁が重なってスピッツを訪れてみようじゃないか・・・・と決心していただき非常にありがたい限りでございます。 40本ぐらいの経験本数を考慮に入れ、風向き、透明度を計算し、お連れしたポイントは結局内湾のポイントになってしまった。連日潜っていたのでネタが豊富だったこともその決断を後押しする大きな手助けとなりましたことは言うまでもない。 当然、クマノミやキリンミノカサゴ、ハナミノカサゴなどといった普通種もしっかり押さえながら進むので非常にゆっくりとしたダイビング。写真のコブシメは全部で2個体見られました。  昨日は別のサービスを利用してケラマに行かれていたとのことで、ケラマとのギャップは現実としておおいにあるし、景観もケラマほど華やかではないが、よどんだ海域であるが故の生物層の濃さという点はしっかり紹介できたのではないだろうか? 紹介する生物すべてに興味を持っていただけたようで実に楽しそうに潜っておられました。ウミウシも撮影してもらいました。 マダライロウミウシはここの定番だけれど、とても大きいウミウシなので紹介しやすくって受けもなかなかいいです。  コモンウミウシもここでは常連さん。毎年よく見られます。  イソスジエビはだいたいいつも見られますが、見難い場所に住んでいるのでなかなかシャッターチャンスはありません。今日は正面から普通に撮影できました。ラッキー。  オオウミウマが寒そうに丸まっていたので撮影。毎年こいつも見られますね。数年前に必死こいて探していたのが嘘のようにほぼ普通種となりました。目が慣れるってこーいうことなんだね。  コダマウサギガイがいました。名前を調べるのにネットで四苦八苦しましたが、ほぼこの名前でいいと思われます。外套膜がきれいですね。  今日のミミックオクトパスは砂地ではなくゴロタ場に隠れていました。まぁータコなんだから、そーいうところにも隠れるのは理解できるけれど、ちょっと意外。こーいう場所ではあまり見なかったからね。すぐ近くに普通のワモンダコもいましたよ。  サラサハタ子供がまた最近姿を表に出してくれるようになりました。深追いせずに大事に見守っていきたいものです。でもカメラ派の人はつい深追いしてしまうんだよね・・・・・。気をつけないと。  あと、イソコンペイトウガニやハダカコケギンポ、イトヒキフエダイ、グルクマ、オキナワフグ、ニジギンポ、ムチカラマツエビ、カスリハゼにニュウドウダテハゼ、クロオビハゼと被写体には困らないダイビングでした。 |

|||

|

Date |

2005/12/24 |

天候 | まぁー晴れだろう |

| 気温 | 18℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

23℃ |

風 |

北から北西 |

|

透明度 |

15から20M |

波 |

3.0から2.5M |

| 昨日に引き続いてリボンゴビーリクエストのお客様とダイビング。マニアックにマニアックを重ね、ちょっとオタッキーにアレンジしてマクロワールド全開バリバリで3本潜ってきました。シマダイスケもびっくりですよ。 まずは大きなアラレフグの紹介。・・・・・・・。あれれれれれ・・・・。前回見たときに記憶した特徴を図鑑で調べてアラレフグだろうと推測していたのだが、こうやって写真に撮ってじっくり見てみるとアラレフグの特徴である目周辺の模様がラインになっていない・・・・・・。むむむむむむむむむむむ・・・・。するとこいつは・・・・、えーと、・・・・・・図鑑を見ていくと・・・・・・、うーん・・・・・。ケショウフグでないことは明白。ならばモヨウフグ・・・・。うん。きっとモヨウフグでしょう。なぁーんだ、おまえ、モヨウフグだったのか。名前、間違えてごめんなさいねー。瀬能先生からのコメントです。「●体の斑点が黒や茶色なのでモヨウフグですね。まだ若い個体のようです。アラレフグは体の斑点が白です」とのことです。やっぱり!!  フタホシタカノハハゼは普通色も黄色の個体もたくさんいます。写真は黄色の個体。ちょっと敏感だったので遠目の写真しかありましぇん・・・・・。  カスリハゼかと思ったらカスリハゼ属の一種と図鑑に載っていた個体。見分け方は下の写真にまかせて、ここでは同居しているアーマーシュリンプのでっかさをみてもらおう。横にいるカスリハゼ属の一種よりも大きい共生エビのおでましはガイドさん大喜び。ハゼも大きくてびっくり。後から出てきたエビにもびっくりというアーモンドキャラメル的戦法でグリコのような使い方ができる奴らです。なんのこっちゃ・・・・・。  カスリハゼとカスリハゼ属の一種。紛らわしい。図鑑を見ても口の大きさとかいろいろ見分けるポイントは書かれているがどうにも見分けがつきにくい。そんなときは、お尻の方のヒレを見てみよう。黒色の縦帯が見えるだろうか。これがほぼ直線なのがカスリハゼ。弓なりに曲がっているのがカスリハゼ属の一種ということなので、ハゼの全身が見えているときはそこに注目して見てみましょう。  クロオビハゼは度胸のあるハゼでお客さんがけっこう乱暴に接近しても隠れないで姿を見せてくれていることが多い大変ありがたい魚であります。よぉーく見ると体色もきれいだし、大きいし、巣穴から高くホバリングするし、おまえ言うことなしやなー・・・・。  ニュウドウダテハゼは大人も子供も確認できたけれど、やっぱり大人の方が個人的には好きである。  オニサルハゼにしては、尾びれ基部の黒点が小さいなぁぁぁぁぁと思って撮影していたのだが、図鑑で見てみると、どうも、イレズミサルハゼっぽいなぁぁぁぁぁと思うようになった。実のところどうなのかは、また瀬能先生に尋ねてみますね。お客様が他の被写体を撮影しているときに遭遇し、すぐ隠れたのでお客様は見られていません。また見に来てくださいねー。瀬能先生からのコメントです。「●イレズミサルハゼですね」とのこと。ふむふむ。ここにはイレズミサルハゼもいるんだね。ふむふむ。  そしてヤツシハゼの仲間の4番である。夏場にはたくさんいたこの種類も冬に全部いなくなるだろうと予測していたのだが、まだまだ見られる。ヒレがとてもきれいなのだがそこまで写っていないなー・・・・。お客様のカメラにはばっちりきれいなヒレが写っていました。さすが一眼デジカメなのだ。  今日も見たいとの熱いご希望に添う形で見てきました。昨日よりも濁っていました。  タカラガイが外套膜を出していたので撮影してみました。  サラサハタは2個体を確認。両者ともにすぐ隠れる。構えた銃を決して肩にかつがない一流のハンターのようにカメラを構えてすぐにシャッターを切れるようにしとかないと、こいつのいい絵は撮れませんぜ、旦那!! 体のわりには顔がなんて小さいんでしょうか・・・・。目が大きくてかわいいなー・・・・・。  ここんとこしばらくいるオオウミウマのまだ子供といっても差し支えないであろう個体。まぁー誰が文句言うわけでもないんだろうけれどね。  オキナワフグは個人的に好きな魚だ。尾びれの色がなんともいえなくはかないのだ。  ミミックオクトパスもいましたよー。  ダッシュで移動しようと水中を泳ぐ姿を見ることができました。が、その速すぎるスピードに私のカメラはついていけませんでした。ごめんなさいねー・・・・。  中層には昨日もいたコガネシマアジの子供たちが若魚と混ざり合って群れていました。近くに大きな魚がいなかったためか、私たちの周囲に集まってくれましたよ。  カレイも実に奥が深い魚である。こいつもダルマガレイの仲間・・・・としか言いようがない。しかしまたカレイマニアのお客さんには出会っていないので、そーいうリクエストが来たら・・・・・、きたら・・・・、どうしようか・・・・。ベストは尽くすけれど、なかなかカレイばっかり見せるって最高に難しそう。  最近頻繁に見かけるイトヒキフエダイ。糸を引いている、その名前どおりの風貌もインパクトあるけれど、その体色もなかなか見事に美しいです。お客様の受けも良かった。  これまたお客様がじぃー・・・・・っと他の被写体に撮影に集中している間に撮ったハダカコケギンポ。もっと背景をグリーンにきれいにできるかなーと思って撮ったのだが、なかなかうまくはいかないもんだ。撮影後、いつもの巣穴に戻っていかれました。お客様はこの被写体を四国の柏島で撮影されていました。ふーん・・・・・・。向こうにもいるんだねー・・・・。  ウミウシではクロモドーリスプレキオーサがいました。小さかったです。  イッポンテグリもお客様のリクエストに入っていました。今日は3個体と出会えましたよ。  赤い体に白い手足という実に覚えやすいカニだったので名前もすぐにわかるだろうと思っていたら、なかなか当てはまるカニを図鑑の中に見つけられない。コンペイトウコブシガニという奴がもっとも近いようだが体表が金平糖の様にツブツブだったかまでは見ていなかった。小さかったしなー・・・・・。残念。  砂地に現れたとんでもない数のゴンズイたち。真横から見たときの群れの厚みもかなりのものだが、  真上から見下ろして撮影した景色もなかなか気持ち悪い。ゴンズイもこれだけ集まるとかなりの迫力。しかしこの群れ、あっという間に通過していったので、他の被写体を集中撮影していたお客様には教えられず。でもマクロレンズのお客様だったので、撮れなかったかもしれないけれどね・・・・。  いやはや、とても内容豊かだった3本でした。 |

|||

|

Date |

2005/12/23 |

天候 | 晴れ |

| 気温 | 18℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

23℃ |

風 |

北から北西 |

|

透明度 |

15から20M |

波 |

3.0から2.5M |

| あ、暖かい・・・・・。内地の吹雪の映像をニュースで見ながら穏やかな冬の陽だまりでくつろいでいると、自分の幸せさが身に沁みてくるが、今日の沖縄本島、実に素晴らしい快晴に恵まれ、海パンでウロウロしてもそんなに寒くない。素晴らしいとはまさにこのこと。 今日のお客様はリボンゴビーリクエストのマニアックな方だったので、そのものズハリロブストリボンゴビーを紹介。透明度は鬼のように素晴らしく20Mはあろうかというほど。ここのポイントにしてはほとんどミラクルな透明度であります。そのおかげでナビゲーションも楽勝、ラクショー。お客様もこの3匹一挙撮りに成功され、なかなかご満悦の様子でした。  そして周辺にはニュウドウダテハゼの特大もおられまして、これも撮影。画面で見るよりもナマで見ていただいたほうが数倍迫力のある大きさはやっぱりニュウドウ君の魅力であります。  オニサルハゼだと思われる個体も確認。顔がほげーとした感じなのがチャームポイントです。  この他にはコガネシマアジの子供の群れに出会ったり、クロイトハゼの仲間やイトヒキハゼの仲間に出会いましたが、リボンゴビーに張り付いていたので、そんなにたくさんの生物を紹介は出来ませんでした。 |

|||

|

Date |

2005/12/21 |

天候 | 曇りそして雨も |

| 気温 | 15℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

23℃ |

風 |

北から北西 |

|

透明度 |

15M |

波 |

5.0から6.0M |

| 昨日の天候とはまるで真逆の荒れ模様となってしまった今日の沖縄地方。いや、沖縄だけじゃなくて、日本全国荒れまくりであります。なんとかしてほしいものだ。お客様も寒さに降参であります。本日は一本のみとなりました。エキジット後の濡れた体に当たる北風がとても冷たかったのだ。 昨日に引き続いてチョウチョウウオ好きのお客様なので、ハゼなども探しつつチョウチョウウオを探す。昨日いなかったところではゴマチョウチョウウオを確認。写真は上手に撮れただろうか? あと写真のアミメチョウチョウウオもしっかり見れました。 普段なかなかじっくり見ない魚だけれど、しっかり撮影してアップしてみると、ふむふむ。 けっこうきれいな魚なのだ。後ろにいる黒い模様の魚はカガミチョウチョウウオであります。  ウミウシではチギレフシエラガイの白黒バージョンを確認。このお客様はいろいろ紹介すると全部丁寧に見てくださる。写真に撮るのはその中で自分の好きな被写体のみのようだが、撮る撮らないは別にしてきっちり見ていただけるというのはガイドさんにとってはとても嬉しいことなので、私もいろいろ見つけてあげたくなるというものです。  他にはヒレナガネジリンボウやダンダラダテハゼ、ハタタテシノビハゼ、グルクン、オドリハゼ、ヤマブキハゼなどもいたし、中層を1M弱のオニカマスが単体ですいぃぃぃぃぃぃぃぃと泳いでいたし、ヘコアユやガンガゼカクレエビの特大が2個体もいたのだ。 風邪などひかないように気をつけて帰路についてほしい。お疲れ様でしたぁぁぁぁぁ・・・・。 |

|||

|

Date |

2005/12/20 NEW |

天候 | 晴れ |

| 気温 | 21℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

23℃ |

風 |

東 |

|

透明度 |

20M |

波 |

2.5から5.0M |

| ずいぶん前に一度潜りに来て頂いたお客様が久しぶりにリピートしてくれました。感謝。ありがたい。すばらしい。お客様の普段の行いの良さが天候に如実に反映されたかのような素晴らしい、本当に久しぶりの晴天、快晴に恵まれ、風も東風になりました。 なるべく穏やかな海を探してダイビング。と、いうのもこのお客様は波に大変弱い方であります。浅瀬での移動は極力なくして、すぐに潜降。 リクエストだったヤシャハゼを探しましたが、前日までの荒れた海が底の砂を大きく移動させたようで、ハゼたちはあまり姿を見せていませんでした。残念。 こーいう時は、定番とも言える生物に助けられながらガイドしていくことになります。まずはバブルコーラルシュリンプ。お腹に白い卵をたわわ、たわわ、たわわわぁぁぁぁぁぁぁと抱えていました。周囲のミズタマサンゴがざわわ、ざわわわ、ざわわわわわぁぁぁぁぁとさとうきび畑のように揺れていました。というのは、あまりにもこじつけに無理があるねー・・・・。ミズタマサンゴがざわわ・・・とは揺れないよね。  ニセアカホシカクレエビも困ったときの助け神。いろんな場所にいるし、逃げないし、それなりに大きいし、見せやすい。  セダカギンポもいました。すでに大きくなって貫禄十分な顔つきであります。子供のころからだいたい同じエリアに生息しています。この個体は最近見れたり見れなかったりしていたのだが、今日はゆっくり見られました。  ジョーフィッシュもいました。この個体はもうどれぐらい同じ巣穴にいるだろうか? ここ一年はずっと観察できています。体色の変化はそんなに著しくありません。ずっとこんな感じの色。黄色に変わりそうなので、ずっとマークしているのだが、なかなか変わらない。春が待ち遠しいのだ。  黒っぽいジョーは一部の人には熱烈に受け入れられるが、多くのダイバーにはあまり興味を持ってもられない。やっぱりその理由としては黒くて愛くるしいその表情までよく見えない・・・・ということに理由付けされるのであろうが、愛想のいいのが黒い個体には多いので、ぐぐぐぐぐっと寄って見てもらえたら、その表情の多様性に必ず虜(とりこ)となってしまうこと間違いなしなんだけれどねー・・・・。  コブシメも小型の奴を全部で3個体見つけることができました。  そしてチョウチョウウオ好きのお客様のリクエストに従い普段はあまり探さないチョウチョウウオの仲間を捜索。まずはスミツキトノサマダイ。普通種でありまして、どこで潜っていてもけっこう目に付く。しかし、なんでこいつはトノサマダイなんだろうか? スミツキチョウチョウウオでもいいんじゃないだろうか? 他になんとかトノサマダイというチョウチョウウオの仲間は図鑑でバッと見た限り見当たらない。何ゆえ、あなだだけ特別にトノサマなんだろうかねぇー・・・・。  ちょっと写真が悪いが、チョウチョウウオを撮影しているとこーいう写真が実によく撮れる。横向いた! と思って撮影しても撮れた瞬間にはくるりと向きを変えられてこんな写真になってしまう。写真の個体はアケボノチョウチョウウオ。模様がよく見えないので、ダメな写真だねー・・・・。  ペアで揃えたスニーカーァァァと最近やけに目立ってきたマッチが歌っていたのは数十年前だが、もっと以前からマッチよりも普通種だった、フウライチョウチョウウオであーる。図鑑の説明を読んでみると、「雑食性でかなりの広範囲で索餌し、追いかけるとサンゴの隙間に逃げ込むことは少なくどんどん逃げ回っていく」という性質があるらしい。種小名はラテン語で放浪を意味するらしく、風来坊の名前からフウライチョウョウウオとなったようです。 ふーん・・・・・。なるほどね。ふむふむ・・・・。 どこにでもいる魚なので、ぜひそーいう知識を持って、彼らの風来坊ぶりを見てあげてくださいませ。  あああああぁぁぁぁぁ・・・・・・、せっかくきれいなミスジチョウチョウウオなのに全然ダメじゃん・・・・。きれいに紹介して上げられなかったことにとても後悔しているこの魚。この魚の種小名は3本の帯を意味するらしく、和名もそれにちなんでミスジ・・・となっているようだが、どこのラインをどう見たらミスジに見えるのだろうか?  また中層にはグルクマがどっさり。今日は透明度も良かったので、とてもきれいに見えました。 もっと接近できれば良かったのだが、撮ろうと思ってカメラを構えるとこいつら逃げていくんですよね。多分みんな経験あると思うけれど・・・・・。何気に見ているときは、けっこう寄って来るんだけれどねー・・・・。  あと、エキジット間近に裸泳しているアメリカ人らしき姿を確認。水温はすでに23度を切ろうかという師走も真っ只中のこの季節。海パンいっちょでバディシステムを守りスノーケリングしているその姿は実にセンセーショナル。どうしても気になることがあったので、何気にそばまで接近してじぃぃぃぃぃぃぃぃーーーーーっと観察してみると、やっぱり鳥肌が立っていました。 ・・・・・・・。なんや、やっぱり寒いやん・・・・・。 やせ我慢しているんやん・・・・・。 なぜかホッとしたスピッツでありました。  明日はもっと寒くなる予定だし北西の風になる予報だし、波高は5Mまでに育つ模様。うーん・・・・、冬たけなわだ。どっかで潜りましょう。 |

|||

|

Date |

2005/12/18 |

天候 | 曇りでたまに晴れそして雨も |

| 気温 | 16℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

北から北東 |

|

透明度 |

15M |

波 |

4.0から2.5M |

| 昨日の続きで今日も修学旅行のヘルプ。今日も海は荒れまくりでポイントは崎本部。昨日吹いた北西の風の影響なのか、浅場にうねりが入ってきており、昨日よりもコンディションは悪くなっている。うねりのせいで浅場の透明度は2Mあるかないか・・・・で、リーフアウトすればきれいなのだが、エントリーポイントの透明度は本当に悪かった。 しかし今日もなんとか無事に終了しました。 明後日からまたお客さんが来て頂けるので、楽しみですなー。 |

|||

|

Date |

2005/12/17 |

天候 | 曇りでたまに晴れそして雨も |

| 気温 | 17℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

北西から北 |

|

透明度 |

15M |

波 |

2.5から4.0M |

| 修学旅行の生徒さんの体験ダイビングお手伝い初日。全国的に寒くなったけれど、沖縄だって負けずにちょおぉぉぉぉぉぉぉぉぉ寒い。そんな中で午前午後あわせて80名ほどの生徒さんと体験ダイビングしてきました。 スタッフは二人一組で4名の生徒さんの面倒をみます。あいにくの天候によりポイントは崎本部になってしまい、生徒さんは車で揺られること一時間強。その間に簡単なブリーフィングを受けてもらい、現場到着後すぐに着替えて、浅瀬で練習、そして水深4から5Mの世界へ。 そんなに寒がる様子もなく楽しんでおられました。 |

|||

|

Date |

2005/12/11 |

天候 | 曇りでたまに晴れそして雨も |

| 気温 | 23℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

22〜23℃ |

風 |

西から北東 |

|

透明度 |

15M |

波 |

2.5から4.0M |

寒い天候になってしまった。地元のお客様が潜っていただけるという。嬉しい限りだ。がんばらせていただきますぜ。 前回も見た正体不明のこのウミウシ、今日もいました。他にも3個体ぐらい密集していて、たまり場になっていました。  なにやってんだろうか? ウミヘビがこんなにからまって丸まって、なにやっていたんだろうか? へびが嫌いなのでこれ以上は寄れませんでした。興味はあったんだけれどね・・・・・。  イトヒキフエダイが頻繁に周囲を回遊してくれていました。これは珍しい。たまに見かけるけれどね。白く長く伸びたその背びれは一度見たら印象に残ること間違いなしなのだ。  他には、タツノハトコ、イッポンテグリ、トガリモエビの仲間、ミミックオクトパス、海藻を背負ったキメンガニ、ヒメイカ、ハダカコケギンポ、フタホシタカノハハゼ、フチドリカワハギ、イトマンクロユリハゼなどがいました。デジカメのバッテリーアウトで写真は少ない。申し訳ないです。 |

|||

|

Date |

2005/12/10 |

天候 | 曇りでたまに雨 |

| 気温 | 19℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

22℃ |

風 |

東から南東 |

|

透明度 |

5〜8M |

波 |

2.5M |

| 雨だ。・・・・・・。海もちょっと荒れている。お客さんと海況を相談し、見たい生物を確認し、ポイントを決定。 二人とも写真派ダイバーだったので、私はデジカメを携帯しませんでした。よって今日の写真はなーい。 生物は・・・・・・と、トカゲエソって大きいねー・・・・二度出会いました。ミミックオクトパスは全身出てくれたし、イッポンテグリもあいかわらず大人な個体がウロウロしていました。ニジギンポ、マツバギンポ、ハダカコケギンポの定番とホホベニサラサハゼ、クロイトハゼの仲間、カスリハゼ、ニュウドウダテハゼ、イソコンペイトウガニなども、ウミウシではクロモドーリス・プレキオーサ、ムカデミノウミウシ、ヒメコモンウミウシ、キカモヨウウミウシ、そして珍しかったのはフリソデミドリガイの子供かな・・・・と思える奴に出会ったこと。2個体いました。 寒かったけれど、南風だったのでそんなに寒くはなかったのだ。 |

|||

|

Date |

2005/12/9 |

天候 | 晴れ |

| 気温 | 20℃ | 潮 | 小潮 |

|

水温 |

23〜24℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

15M |

波 |

1.5M |

| 修学旅行の体験ダイビングのヘルプであります。ボートで行う体験ダイビング。総勢60名弱を午前午後二回ずつに分けます。一度に4人のイントラで8から10名を担当。まぁーこんなもんだ。仕事としては楽勝な方かもしれない。 透明度も良くて、生徒さんたちも楽しそうだった。ふむふむ。 |

|||

|

Date |

2005/12/7 |

天候 | 晴れ |

| 気温 | 20℃ | 潮 | 中潮 |

|

水温 |

24℃ |

風 |

北東 |

|

透明度 |

15M |

波 |

2.5M |

| 昨日の学科講習を終了した生徒さん2名とプール実習。ちょっと風邪気味という体調を考慮し本部の温水プールにて実施しました。ここは水深4Mの潜水プールもあるので、潜降、浮上の練習もできます。スキルのほとんどすべてをかなり完璧に近い状態まで仕上げることが可能な環境なのだが、ここまで完璧に仕上がるものなのか? と自分でもびっくりするぐらい今回の生徒さんはお上手でなんと私はラッキーなイントラなのだろうか・・・・・。 そのまま午後に海に出向いて海洋実習。これまた無難にこなされ、学科テストも終わっているし、あとは明日の海だけなのだ。 |

|||

2005/12/6 学科講習でした。

|

Date |

2005/12/4 |

天候 | 曇りでたまに雨 |

| 気温 | 18℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

24℃ |

風 |

北 |

|

透明度 |

10〜15M |

波 |

4.0M |

寒いねー。昨日から続いて地元のお客様が潜っていただけました。週末だというのに内地からのお客様はいない。とほほほほほ・・・・・。みんな遊びにきてね。 そして昨日とうってかわって対照的に今日は寒いぞ。・・・・・・・。雨まで降っている。 こりゃーたまらん・・・・。 水中ではあまり固定されたネタも少ないので、じっくり何かを探しながら潜ってみましょうねーとエントリー。 目の上に触覚のような皮弁を持っているこのカサゴ。サツマカサゴの老成魚かな? かなり堂々としていました。  ニセクロスジギンポが隠れているこの穴。ギンボたちに人気があるようで、毎年なんらかのギンポが巣穴としています。カモハラギンポのときもあるし、こいつのときもある。サイズがちょうどいいんだろうね。  なんだろうか? オニカサゴの子供かなー・・・・・。そうだとしたらあまり見かけないサイズだったので撮影しときました。カサゴも奥が深いよね。  ウミタケハゼだろうということはわかるが細かくわかるほどの写真にはなっていない。ごめんなさい・・・。  チャイロアワツブガイである。初めて見たけれど、この日はいっぱいいました。今までなんで気づかなかったのだろうか? というぐらいたくさん見られた。今度行っても見つけられるかなー・・・・。全長は2から3ミリぐらいの極小です。まぁーアワツブガイの仲間ってみんなそんなもんだけれどね。  ウサギモウミウシでしょう。ちょっと珍しいかな・・・・。なんにせよ、こいつも小さかった3ミリぐらいじゃないかな・・・・・。  こいつはそこそこ大きかったオオクロネズミ、産卵中でしたよ。  そして今年はけっこう見られるなー・・・・。黒緑系のイザリウオにも出会えました。オオモンイザリウオの子供かイロイザリウオの子供かはちょっと不明。判別難しいよねー・・・。  なんという幸運。なんという幸せ。なんという出会い。なんという、なんという・・・・、素晴らしい獲物に出会ってしまった。イッポンテグリ子供であります。サイズはわずか3センチぐらい。写真で見てだいたいの配色はわかっていたのだが、実物は数十倍の衝撃である。この背びれのシックな配色はなんたることか・・・・。写真に写せなかったヒレの各々のなんと優雅なことか・・・・。幼きにして優雅。矛盾しそうな二つの概念が3センチそこらのわずかな体に見事なまでに同居している。うーん・・・・。一本のダイビング、ほとんどこいつだけで終わりましたが、それで当然と思える生物であります。背景がどうのこうの・・・と御託を並べるよりも、やっぱり被写体にパワーがあるとそれだけをキッキチチィーと撮影してやるだけでそこそこのものになってくれる。もちろんこの被写体の背景もきれいに処理できたらそれはそれでパーフェクトだけれどね。  寒さに負けず午後から2ダイブしてきました。 |

|||

|

Date |

2005/12/3 |

天候 | 晴れ |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

23から24℃ |

風 |

北から北東 |

|

透明度 |

10M |

波 |

2.0M |

午前と午後でお客様は入れ替わるのだが、それぞれ一人ずつ・・・・・というなかなか非効率的なダイビングパターンになってしまったが、お客様と潜れるだけでありがたい。贅沢を言ってはいかん。 おかげでログを飾る写真も撮れるというものであります。 またもやサラサハタのリクエストが入ったのでサラサハタ見物。やっぱり人気のある生物なのだ。まぁー見ようと思ってなかなか見られる生物ではないからね・・・・。 他にはチョウチョウコショウダイ若魚がいました。2個体見たかな・・・・。  ヨソギかなー・・・とも思ったけれどフチドリカワハギのようですね。もう少し大人になるともっと判別しやすいんだけれどね。  きれいなカイメンの上にたたずんでいたホシゾラウミウシ。このように被写体そのものよりもそれの住む環境が綺麗だと写真はこうも絵になってしまう。環境・・・、つまり被写体の背景は写真の命なのだ。綺麗な背景を探してダイビングすることは写真派ダイバーならば当然。ぜひがんばってほしいし、私も見つけて紹介していきたい。  ふむ・・・・・。そんなに珍しくはない・・・・けれど、名前は載っていない。ミドリガイの仲間であることは間違いなかろうが正式名称は謎のままであります。けっこう見かけるんだけれどね・・・・。  一見、セスジミノウミウシであろう・・・と思っていたのだが、正中線上に赤いラインは確認できるものの両サイドにまでそれらが及んでいるかは確認できず、またもや正体不明のウミウシとなってしまった。  上の写真の個体と同じものかと思っていたが、どうやらまた別種のようだ。ミノの先端の模様が明らかに異なっている。こーいう名前のわからないウミウシが出てきだしたと思ったら水温も急激に下がってきた。ウミウシのシーズンがもう目の前に近づいているということか・・・・、嬉しいような寒いような・・・・。  こんなに青点がくっきり鮮明に出ているナギサノツユは初めて見たなぁぁぁぁ・・・。ちょっと興奮気味だったのかピントがブレブレであります。写真画面中央やや左に位置しぼけているのがナギサノツユというウミウシだよ。  イッポンテグリの大人・・・・・。今日も見られました。ふむ。数年前はこいつを見るのにかなり手を焼いたのだが、もはや普通種。目が慣れたということか、生息環境を理解できたということか・・・・。なんにせよ生物の引き出しが増えるのは悪いことではないからいいけれどね。  イソコンペイトウガニの引き出しも確実に充実しつつある。だいたい隠れていそうな場所もわかるようになってきた。この個体は大人です。  そして子供の個体もいました。本日は全部で3個体のイソコンペイトウガニを確認。かわいい姿にお客様の撮影枚数もアップアップ。  えーと・・・・。貝だ。名前はなんというのだろうか? どれが貝かわかる? 画面中央で白い触手のようなものを出しているのがそうですよー。  ナガセハゼかと思っていた個体はオニサルハゼだった。このエリア、類稀なるドロドロエリア。この場所に住んでいるハゼたちは巣穴に逃げ込んでいるようには見えない。どこでもいいので手近な底に突っ込んでいっているように見える。どこの底にでも潜り込めるほどの柔らかい泥である。もちろん手を突こうものならズブズブと手は沈んでいってしまうので、撮影時にも着底は禁物。中性浮力を取りながらの撮影を心がけないと一瞬で文字通り煙に巻かれてしまうのだ。気分的にも、見た目にもね。  画面には2種類の魚が写っているが、私が撮影したかったのは右のオキスズメダイであります。普段は白緑色っぽい体色でけっこう中層高くまで遊泳しているこの魚。生息エリアはかなり限定されていて、沖縄本島ではここのポイントでしか見られていません。そのオキスズメダイが婚姻色を出していたので撮影してみました。頬に浮かぶ蛍光青色の点々たちがアピールすべき相手は左側にいるフウライイシモチではないのだが、こいつ勝手に写りこんでしまった。このオキスズメダイの周囲には他にもオキスズメダイが体色を変えてたむろしていたことは言うまでもないだろうけれどね。  浅瀬で徘徊していたツバメウオの子供たち。太陽が出ていたのでとてもきれいに撮ってあげられました。  ミナミホタテウミヘビのようにたたずんでいたこの魚。だけれどこの顔つき・・・・、いつも見ているミナミホタテウミヘビとは明らかに異なる。なんだ、こいつ? また瀬能先生に聞いてみますね。コメントが返ってきました。「●これまた悩ましいですね。ミナミホタテウミヘビは鮮魚の状態では焦げ茶色なので、水中でもこのようになる可能性があります。ただし、最近、ミナミホタテにそっくりな不明種が見つかっており、頭部先端の写真だけではなんとも言えません」ということです。  ガンガゼの後ろにはゼブラウツボもいましたよ。  マツバギンポやカスリハゼ、ヤツシハゼ、オニハゼ、フタホシタカノハハゼ、ミミックオクトパス、ミヤコイシモチ、トガリモエビ、タツノハトコ、ワカヨウジ、アラレフグにキメンガニといろいろ見られた4本でした。 |

|||

|

Date |

2005/12/1 |

天候 | 晴れ |

| 気温 | 24℃ | 潮 | 大潮 |

|

水温 |

21〜24℃ |

風 |

北東から南東 |

|

透明度 |

2〜12M |

波 |

1.0から1.5M |

スピッツリピーターさんとマンツーマンで3本コース。定番とも言えるコース取りで安定した生物を供給できました。リクエストにもあったサラサハタをはじめ、インコハゼ、サザナミフグ子供、オオウミウマ、イソコンペイトウガニ、イボヤギミノウミウシなど各種ウミウシたち。 また3本目の浅瀬ではヤクシマイワシの大群に囲まれ気持ちの良いワイド系ダイビングも堪能できマクロとワイドでなかなかすばらしい3本でした。 かなり寒くなってきて、水温が21度を記録したエリアも出てきました。うーん・・・・、冬の到来だ。 |

|||