スピッツログインデックスへ

■2009/3月ログブック

★3/31 曇りたまに雨、後に晴れ 気温 22℃ 水温 22℃ 中潮 南から南西のちに北風 波高4.0〜3.0M 透明度 10〜15M

今日もリピーターさんたちとダイビング。いろいろあって全部で2本で終了しました。今日のお客様は船酔いするのでビーチがいいが、たくさん歩くのも嫌、という甘い汁しか吸いたがらないようなリピーターさんだが、そーいうリクエストにもなんとか答えたいと西へ東へ車を走らせ潜ってみたものの、結局波酔いでダウンされてしまった。ああああああああ、後悔。ちゃんと2ダイブさせてあげたかった。浅瀬ではトゲヨウジがいました。

午後からポイントを変えようと思って移動したら、移動の間に徐々に風力が強くなり、ボートが出る頃にはかなりの波が立つようになっていました。あっちゃー。出港してから予定のポイントではなく、安全な選択肢をチョイスせずにしいられないような状態になり、無理はせず、リーフの内側で潜りました。Sさんごめんなさいねー。ウミウシではトルンナ・ダニエラエがいました。

ミドリアメフラシかな? ログにはアマクサアメフラシと書いてしまったけれど、Sさん訂正しといてくださいませ。

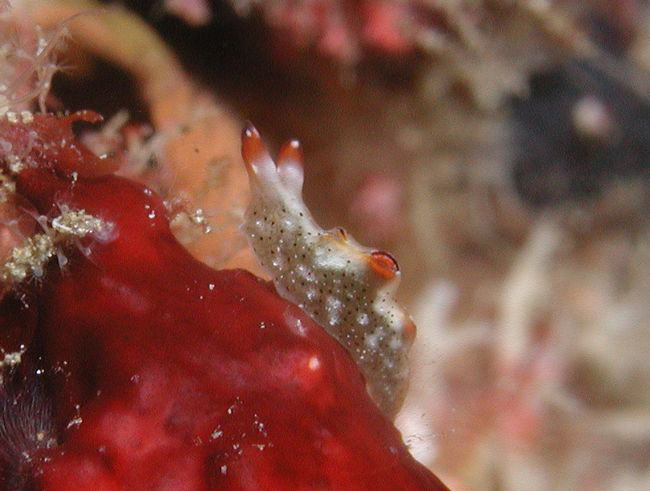

モンコウミウシです。

★3/30 曇りたまに雨 気温 21℃ 水温 22℃ 中潮 北東風 波高4.0M 透明度 5〜15M

久しぶりに遊びに来ていただいたリピーターの方とマンツーマンでボートダイブ。予想以上に北からのうねりが大きくて遠くのポイントに全然行けませんでした。よって近場で2ダイブ。ユビエダハマサンゴにヨスジフウダイが群れる風景でしばしぼぉーっとしていました。

岩陰にはカンムリベラの子供が隠れていました。

穴からはヤイトギンポの子供も。

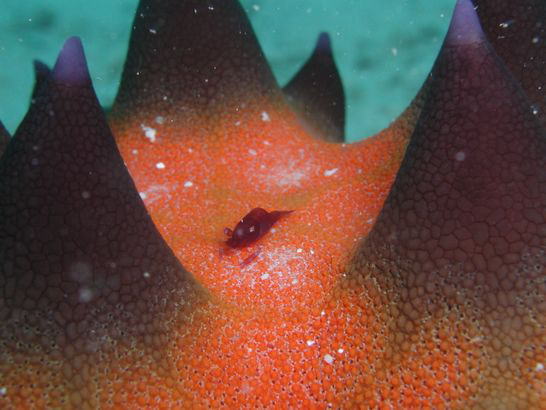

そしてコブヒトデにくっついていたヒトデヤドリエビ。撮り方によってもっといろいろ楽しめそうなエビですね。

えーと時間を作ってゆっくり特定しますね。かわいくてつい撮ってしまった。

午後からはリピータさんの友人も合流してビーチで潜ってきました。が、「浜下り」の季節。潮は最高に干いてました・・・・。水深も浅かったー・・・。そのせいで透明度も悪かったです。生物はヤッコエイやヒメイカ、ツマジロオコゼ、ミナミホタテウミヘビ、シマヒメヤマノカミなどいろいろ見られたのだが・・・・・。残念。

午後からはリピータさんの友人も合流してビーチで潜ってきました。が、「浜下り」の季節。潮は最高に干いてました・・・・。水深も浅かったー・・・。そのせいで透明度も悪かったです。生物はヤッコエイやヒメイカ、ツマジロオコゼ、ミナミホタテウミヘビ、シマヒメヤマノカミなどいろいろ見られたのだが・・・・・。残念。

★3/26 晴れ 気温 21℃ 水温 22℃ 大潮 北東風 波高1.5M 透明度 5〜15M

さて今日もがっつり3本行ってきました。天気も良くて、太陽が気持ちいい。西海岸に寄せるうねりは少し残っていて、無理したら行けそうではあったが、無理して潜っても生物は少ないことが多いので、穏やかな海を求めて移動しました。ウミウシが多いが、そうじゃないものもたくさん見られました。まずはセボシウミタケハゼから見ていきましょう。ずんぐりした感じであまり逃げない堂々としたハゼという印象。

久しぶりの出会いでした。カゴシマオコゼの仲間。

カエルアンコウが両腕を横に伸ばして、吊り輪の演技中でした。

大きなカイメンがあるので、ウミウシでもいないかなー・・・と探していたら・・・・

根元に目がある。なんだこれ?

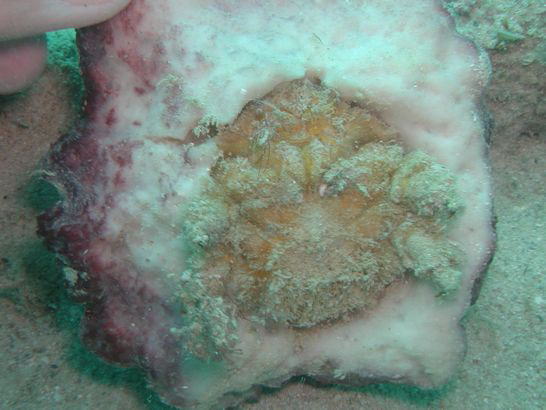

少しカイメンを持ち上げると・・・・、おおおお、カニが出てきた。

カイカムリの仲間だと思うのだが、その後のそのそとカイメンごと移動。移動中をちょっと持ち上げさせていただいて、じっくり観察。カイメンを背負っているというよりも、カイメンに合体しているような風貌。カイメンを削って、自分用の隙間を作っているんでしょうね。あまりにもジャストサイズですから。

おや? 見たことのないヘビギンポじゃないの? しかもでかい。5センチは超えている。あんた誰? また検索の日々。アヤヘビギンポでしょうって屋久島のHさんから教えていただきました。感謝。

シマキンチャクフグの子供がもういました。いつ生まれたのだろうか? 真冬ってことになるんだけれど・・・・。

オトヒメエビ科の1種って奴ですかね。ハサミの色が白くてかわいかったです。

さて、じゃー、ウミウシいってみよう。まずはモザイクウミウシ。

レンゲウミウシでしょう。

ゾウゲイロウミウシ。ここらへんは普通種ですよね。

見つけると嬉しくなるテンセンウロコウミウシ。目まで写っているけれど、どこだか見えますか?

おおお、私は初めての出会いだ。ノトアリモウミウシ。

ナギサノツユはお決まりの生息環境。こーいうのは生きている場所を把握できれば探しやすくなります。

オキナワキヌハダウミウシだと思うのだが、触覚の色が茶色なのが少し気にかかる。もしかしたら別物かもしれません。

オブラートウミウシかな? と思っていたのだが、違うようで、図鑑「本州のウミウシ」に載っているウミウシコラムの欄に写真がありました。Paraplanocera sp というらしいです。つまりヒラムシですね。

アマクサアメフラシかな?

ネコジタウミウシ属の1種その2はいろんな場所でいろんなサイズが見られました。

シロウサギウミウシも2個体。

ミカドウミウシの子供さん。

こちらもヒラムシですね。

おおお、スカシウロコウミウシだ。私の人差し指の先端、爪の部分を移動しています。画面では左を向いていますので、触覚なども見えますでしょうか?

別個体のスカシウロコウミウシにも出会えました。こちらの方が大きかったです。

反対にいつでも小さいツマグロモウミウシ。

反対に大きかったー。タテヒダイボウミウシ。

キイロイボウミウシもいました。

ツガルウミウシ属の1種その2もいました。

赤い点々が薄く見える。アカボシミドリガイ。

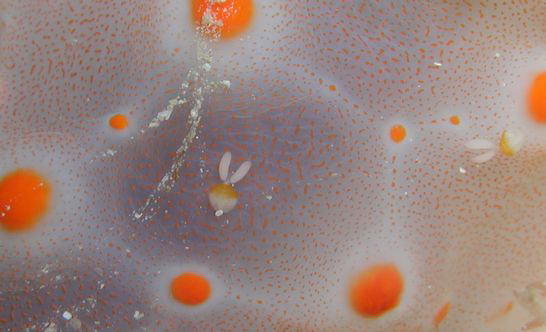

トウヨウモウミウシsp。何度か見ているウミウシだが、毎度のことながらいつも小さい。こいつで3ミリぐらいです。だけど目が見える?

うーん・・・。こうやって見るとミルクオトメウミウシですね、こいつ。

コナフキウミウシもいましたよ。

ヤマンバミノウミウシ。けっこう大きい個体でした。

ヒラミルミドリガイは昨日に続いて見られました。

まぁーコールマンウミウシでしょうね。

テヌウニシキウミウシがいました。シーズンですなー・・・・。

そして大発生していたクロスジアメフラシ。何千匹って単位で蠢いていました。オーバーじゃなくて、本当にそれぐらい大発生しています。

晴れると本当に気持ちいい。みんなが遊びに来てくれるのを待っていますぜ。

★3/25 晴れ時々曇りたまに雨 気温 20℃ 水温 22℃ 中潮 北東風 波高2.5M 透明度 5M

がっつり3本潜ってきました。ウミウシいっぱい。それ以外でも楽しんできました。まずはシロイソハゼ。見つけてカメラを構えるまでは全ヒレ全開で、私の撮ってみたい欲を刺激してくれました。そしてデジカメの電源をONにすると・・・、やはり萎え萎え・・・。やるせないのー。

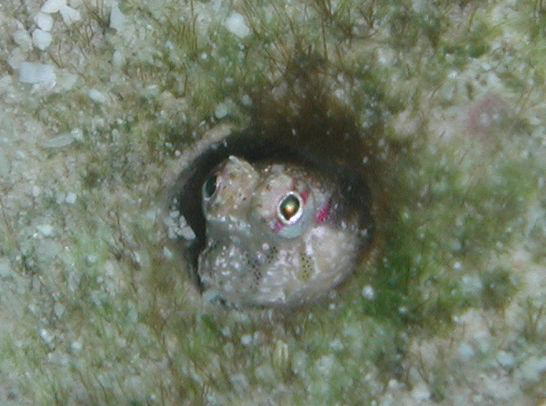

ハダカコケギンポの子供が穴から少しだけ顔を出していましたよ。

ヤエヤマギンポはもう恋の季節なのでしょうか? 巣穴にペアで入って動かない・・・。かなり接近しても動じませんでした。巣穴の奥すら見せたらへんでっ!! という意志が伝わってくる2匹の体の寄せ方ですね。親の愛を感じずにはいられない。

エソがなにかを食べていました。この尻尾・・・、なんだろうか?

さぁーウミウシ行ってみよう。どこにでもいるセンテンイロウミウシ。こちらは交接のための交接器が露出したまんま移動していた個体。なんてエロチックなんだ!! セクシーさを少しでも感じてしまったあなたにはまっとうな恋愛は無理なので、ぜひマニアックに走ってほしい。

なまめかしさすら感じてしまうジュッテンイロウミウシ。意味深に身をもたげたところをパチリ。

ニンジンヒカリウミウシは2個体見れました。

キャロットシードミノウミウシ・・・。やっぱり出てきたね。1センチを超える少し大きめの個体でした。

イボヤギミノウミウシはたくさんいましたが、小さめのかわいい奴を撮影。

反対にばかでかかったトウモンウミコチョウ。

こちらではウミウシ大集合。やらせではなく、自然のまんまでこんなに集まっていた。ホシゾラウミウシが3個体、イガグリウミウシが4個体、センテンイロウミウシが1個体。写真には写りきらなかったが、まだまだ周囲にはセンテンイロウミウシが蠢いていましたよ。

白い触角が目印。カスミハラックサウミウシ。2個体いました。

ハナビラミノウミウシは大発生。いろんな場所で観察できました。

イロウミウシの仲間・・・・としか言えない・・・。毎年出現するので本島では稀種とまでは言えないのだろう。

トラパニアの仲間。2008年に学名がついて、そのままカタカナ読みすると、トラパニア・ミルタブランカというらしい。仲の良いショップさんに教えてもらいました。

そしてモウサンウミウシ。現場では大きいの2個体しか確認していなかったけれど、帰ってきて写真をよく、よく、よぉぉぉぉぉぉぉく見てみると、大きい奴の上に小さいのが1個体。画面左端の上にさらにもう1個体の全部で4個体も写っていることが判明。びっくり。現場でわかりたかった・・・・。情けなし・・・・。

てっきりアオセンミノウミウシだと思って撮影していたが、よくよく見ると、インディアンミノウミウシ・・・・だと思っていたら、正中線上に黄色の線が入っている。この写真だとわかりづらいかもしれないけれど・・・・。と、いうわけで、インディアンミノウミウシの仲間ってことでよろしく。何物かわかったらまた書きましょうね。

キクゾノウミウシかと思って撮影していたけれど、こうやって見てみると、黄色の縦線じゃないし、全然違う。誰だろうか?

おおお、トレニアウミウシだ。私は二度目の出会いです。初めてのときは、デジカメが壊れていて撮影できなかったのでよく憶えているのだ。

クロモドーリス・ヒィントゥアネンシスも2個体いました。

ミドリリュウグウウミウシも2個体。

コモンウミウシは大から小まで全部で3個体。

そして名前のわからない奴にも出会った。図鑑に書かれていそうで載っていない。また調べましょうね。

正体不明はこちらも。移動速度が速すぎて綺麗に撮影できませんでした。

シャクトリミドリガイです。

シラナミイロウミウシは2個体。

センヒメウミウシも出てきました。

チャマダラミドリガイもたくさんいました。写真には撮っていないが、もっと普通種のシロアミミドリガイ、タスジミドリガイ、トウアカ、ハナ、チゴ、ヨゾラなどいろんなミドリガイも見れていますよ。

その近くにいたミヤコウミウシ。

カノコウロコウミウシも登場。

こちらは鰓が丸だし、アカボシウミウシでしょうね。

キカモヨウウミウシの子供がいました。

ミチヨミノウミウシは狭い場所に3個体がひしめいていました。

オレンジ色の鮮やかな貝がいました。

フジナミウミウシはホヤの上に。

キバカイコガイ? ブドウガイ科の仲間でしょうね・・・。

アカボシウミウシの子供かな・・・。

エンビキセワタです。

ヒラミルミドリガイでしょう。

こちらは同じ緑系色でも、ミドリアマモウミウシ。5ミリあったかなー? というサイズ。

多分・・・・という範囲だが、ベルギア・チャカでしょう。どこにいるかわかる?

インディアンミノウミウシかな・・・。

上の写真よりもかなり大きいサイズのインディアンミノウミウシ。

明日も潜ります。

★3/21 曇り 気温 24℃ 水温 22℃ 長潮 南東風 波高2.5M 透明度 20M

午後から一本だけ・・・。2本のつもりで潜ってみたけれど、意外とうねりが大きくて一本目エキジットの頃には満潮もあいまってかなり大きなうねりになってしまっていました。で、無理せず今日は一本で終了。海の中にもうねりは大きく影響していて、心なしかウミウシの姿も少なかった。うねりが大きいとウミウシってあんまり見られない。みんな物陰に隠れちゃうんだろうね。

そんな中で出会えたコンペイトウウミウシ。大きかったのでじっくり見てみたらなにやら変わった虫? がついていた。こうやって撮影してアップで見るとたくさんついていることがわかる。

どっかで見た記憶があるのだが、思い出せない。あと、ホムラハゼにも出会えましたが、写真はない。いきなり出てきてびっくりしたのもあるけれど、いろいろあって写真には残せなかった。かなりビンビン元気に動いていたので、姿だけはちゃんと確認できたので、まぁーそれだけでも良しとしましょう。

★3/20 晴れ 気温 24℃ 水温 21〜22℃ 小潮 南東風 波高2.0M 透明度 5〜10M

南よりの風が強くてなかなか弱まらない。だけどその恩恵で真栄田付近はペタペタでした。その海に釣られて・・・・、真栄田には行かず、マイナーなポイントで短く3本。楽しかったらもっとロングダイブにしようと思っていたのだが、やっぱり夏のポイントなので、冬場は寂しい感じになっていました。それでもそこから出てきた生物を紹介。ルージュミノウミウシはさんご礁にも多いけれど、内湾の泥地にも姿を見せる奴。生息環境が幅広いのだ。

クチナシイロウミウシも普通種ですね。今日は普通種のウミウシばっかり見てきた感じ。

ムラサキウミコチョウがカイメンの中に頭を突っ込んで食べているのかな? 細かくは観察できませんでした。

リュウモンイロウミウシは体が傷ついていますね。

コイボウミウシでしょう。もう普通種の中の普通種のど真ん中ストライクって感じのウミウシで、色彩も地味なので、ほとんどのダイバーに素通りされる悲しいウミウシです。

テヌウニシキウミウシの子供サイズがいました。これはかわいい。海には多少のうねりがあったので、吹き飛ばされないように体を丸くしてしがみついている様子が見て取れます。けなげだ。

パイナップルウミウシはここの常連。よく見ます。

マウデスシュリンプゴビーの若者サイズもいましたが、水温のせい? とても敏感でこの後巣穴に隠れました。

ハダカコケギンポ、普通色は反対にどんどん出てくる威勢の良いタイプでした。

マツバギンポも今日はたくさん見られました。

うーん・・・。ハラスジベラのメスかな・・・。とにかく速かった・・・。

ヘビギンポが出てきました。さて、なんだろうか? また後日調べます。

こちらは上の個体とは別のもの。ちょっと模様が異なると判断し撮影してみた。この個体が暗がりに隠れたところを撮影したのがこの下の写真。

背びれに何本もの白線が入っているんだよね・・・・。また調べよう。

ホシカザリハゼの若魚って感じかな・・・・。

イッポンテグリ大人ですね。

口の中に卵を持っていたこのイシモチ。名前がはっきりしない。また後日ってことで。

★3/17 晴れ 気温 24℃ 水温 21〜22℃ 中潮 東〜南東風 波高1.5M 透明度 5〜20M

続けて潜っている。今日は3本やってみよう。ポイントは定めず、適当に潜ってみた。まずはウミウシカクレエビに出会えました。特大のが2個体いたんだけれど、寄せられなかったので、シングルで撮影。

そしてハゼ科の1種6番に遭遇。名前はついていないけれど、個体数としては少なくないハゼです。わりと見られる。

おっ。ユキンコボウシガニ? と思ったらしっかりとした貝殻を背負っていたヤドカリ君。名前はまた調べます。

ヒメイカが頑張って隠れていたのだが、見つかってしまうのだ。

ホシカザリハゼでしょうかね・・・。

こんなに大きなスナギンチャクの下に隠れていました。

その根っこにくっついていたマルガザミの仲間。

スジモヨウフグが私の見つかってダッシュで逃げていきました。

ウサギモウミウシはたくさんいました。

正面顔は目がわかりやすくてとてもかわいいのだ。

おおおお。あまり見たことのないテンジクダイだ・・・・と思って撮影。よっしゃーと思った写真はこのようにピンボケでした。コンデジの辛いところだ。で、この魚。セホシテンジクダイといいます。日本ではなかなかの稀種らしいですよ。

トウリンミノウミウシが砂地で移動していました。

ふむ。フジタウミウシの仲間だな・・・というのは撮影時にも感じたのだが、よく見えなかった・・・・。なんせ小さくて・・・。このウミウシ。5ミリなかったですよ。背景になっているのは私の人差し指の腹です。

カイメンカクレエビspだったかな。久しぶりに見ました。

クロヘリシロツバメガイは今日、2個体見られました。

ニシキツバメガイもいたし・・・。

セグロヘビギンポらしい奴もいましたが、背びれの模様がちょっと違うように感じる。

なんか・・・変わったサキシマミノウミウシだなーと思って撮影。PCの画面で見てみると2個体写っている。なるほどね・・・。だからちょっと変わって見えたのね。交接しているのかな? しかしこんなにサイズの違う2個体が交わるものなんですねー。いや、でも、交接にしてはおかしいだろう。単に隣り合っているだけだろうね。

センテンイロウミウシの青バージョンです。小さくてかわいかった。普通の赤バージョンもたくさん見られました。

オキナワキヌハダウミウシでしょう。まぁー普通種。

メガネゴンベが全然動かなかったら、当然正面から撮ってあげたいので、撮ってきた。

ゾウゲイロウミウシ。たくさん見られて別に珍しくもないけれど、綺麗なので大変に助かるウミウシです。

イシガキダイがいました。沖縄じゃあまりいないから、嬉しくて撮ってしまった。

アオセンミノウミウシは最近よく会いますね。

おおおおお。ヤマブキウミウシだ。そんなにたくさんは見られない種類だと思います。私も数えられるほどしか出会っていない。でも何度目かと聞かれると答えられない。

いろいろ出会いがありました。明日はお休みして、体の状態をみましょうね。

★3/16 晴れ 気温 24℃ 水温 21〜22℃ 中潮 東風 波高1.5M 透明度 15〜20M

穏やかに晴れた一日。昨日までの北風と寒さは微塵も感じられない青空でした。暖かくて気持ちいい。昨日から連続で潜っている。2ダイブペース。海も穏やかで、少しのうねりは感じられるが、問題にするほどでもない。浅瀬のモンツキカエルウオも余裕で見られる。

久しぶりに潜るポイントなので、ネタを探しながらの水中遊泳だが、運よくジョーにも出会えた。このジョーさん、指を近づけると威嚇しに出てきてくれる。

ソフトコーラルの上にはエリグロギンポ。下からあおって撮ってあげた。海のブルーが綺麗ですな。

以前から見ていたチンヨウジウオはまだ同じ場所にいました。

名前のわからないエビがいました。肉眼で見ているよりも写真で模様を見るとさらに綺麗でした。もっとしっかり撮っとけばよかったなー・・・・。

シマキンチャクフグがお腹を膨らましかけていました。この仲間もハリセンボンのように膨らむのですが、あまりライブでは見たことはありません。やらせでなくて、自然にこんな顔になっていました。周囲には特に相方がいるわけでもなく、この個体だけだったのですが、なぜか膨らんでいました。

ムチカラマツカクレエビのオレンジ。レスキューではオレンジがエライだが、エビでもオレンジは人気が高い。

ウルトラマンホヤはまだまだいろんな場所で観察できました。

ホホスジモチノウオが私の周りをウロウロ。ずーっとウロウロ。はじめ撮る気なんてまったく゜なかったのだが、あまりにもウロウロしてくれるので、正面顔を撮れるかな? と思ってカメラを構えると、横向いてすっーと逃げていきました。こーいうことってよくあるよねー。

なんだろうか? 全長1センチないぐらいのサイズ。小さくてかわいかったー。ヒメテグリの子供かなー?

レモンウミウシは定番だが、今日は狭い範囲に3個体もかたまっていました。しかもみんな大きかったー。

会えると嬉しいコンシボリガイ。ここのポイントでは高確率で見られる場所がある。今日もそこを覗いたら、ちゃんといました。他のポイントでもそーいう場所はあるし、やっぱり選り好みがあるんだろうね。

シロハナガサウミウシの子供個体でしょう。ちいさくてかわいかった。

平無視。いや、ヒラムシ。

アオクシエラウミウシは私、初めての出会いでしょう。小さくてかわいかった。

水温はそんなに上がってこないけれど、そんなに寒くなく潜れていますよ。

★3/15 晴れ 気温 20℃ 水温 21〜22℃ 中潮 北東風 波高2.5M 透明度 5〜10M

北東の風が強い。昨日は北風がすごくて、私も潜る予定をキャンセルしました。で、今日は体を慣らさねば・・・・ってことで、いつものポイントに。北よりの風だとここのポイントは大繁盛なのだ。ウミウシゾーンはスルーして、ハゼエリアをフラフラしてきました。ヤツシハゼはたくさんのペアを見ることが出来ましたよ。ただみんな敏感なのだ。

カスリハゼだと思われる個体だが、尻ビレの模様がはっきりしないのだ・・・。

こちらはspのほう。カスリハゼspです。ずっと見られている個体で、カメラ度胸もバッチシ。みんなの接近を心待ちにしているかのように寄らせてくれます。

ニュウドウダテハゼも小さいのがたくさんいました。

ヤツシハゼsp4。ここでは普通種。

ホホベニサラサハゼなんかも撮ったりして・・・。

ダンダラダテハゼygの胸鰭にスミゾメキヌハダウミウシがくっついています。

ホホスジシノビハゼでしょう。

こちらはピンコハゼspと内々に呼んでいるハゼ。でも今日はいっぱいいた・・・・。ただ敏感で素早くていい写真は撮れなかった。

ホワイトアイことイトヒキハゼsp。浅い場所に大きいのを見つけられました。

ハチマキダテハゼもここの常連。

こちらは背びれにスミゾメキヌハダウミウシがついているシノビハゼ。

名前のわからぬエビがいました。

イトヒキフエダイはここではよく見られる魚。でも同じ個体を見ているのかはちょっと自信がない。だけどこの立派なサイズを見ていると、同一個体がここで育っているのだろうと思えてくる。年々大きい奴を見かけています。

イシヨウジの体色がとても華やかになっているペアを発見。

綺麗な個体を撮ってみると・・・、ほんまに綺麗だ!!

ピンボケだった写真もよく見てみると、喉元に変わった模様が出ている。もっと粘ってかわいく撮ってあげればよかった。次回の宿題。

イソモンガラの若者ぐらいのサイズ。あまり逃げませんでした。

ムカデミノウミウシが乱交パーティー? って感じで隣り合い寄り添って交接中でした。やらせではなく、自然にそのままで撮影。

キカモヨウウミウシは普通種なんだけれど、いるとなんか撮ってしまうんだよね。ぼけた色合いがきっと好きなんでしょうね。私が。

コナユキツバメガイ、大発生中? と思えるぐらい沢山見た。ここのまサンゴには全部で8個体かたまっていました。

色合いのしっかりしたクロモドーリス・プレキオーサだこと・・・。

マダライロウミウシも交接していました。

キイロウミウシはここではそんなに多くないはず。寒さをしのぶかのように縮こまっていました。

ホシゾラウミウシの綺麗な個体がのびぃーて移動していましたよ。

ヒラムシ。

レンゲウミウシに・・・・。

もうひとつマダライロウミウシ。バックを水でぬけるポジションにいる個体はどんどん抜いてあげて、綺麗に撮ってあげて欲しい。手前の触覚にピントが合ってほしかったけれど、そこまでコンデジでは確認できないって。

フジイロミドリガイかな? と思って撮影したが、ツノクロミドリガイかもしれない・・・・と写真を見て思った。はたして・・・・。

おおおおお。普通に岩にくっついている・・・。と、びっくりしたヒメエダウミウシ。私は・・・・、何度目の出会いだろうか? 忘れたけれど、そんなに多くはないはず。綺麗でかわいいウミウシです。

いろいろ見ましたねー。まぁーどれも定番って感じのネタでサプライズネタではないが、まぁーぼちぼちやっていきましょう。

★3/12 曇りのちに晴れそして最後にやっぱり雨 気温 21℃ 水温 21℃ 大潮 東風 波高2.5M 透明度 15〜20M

今日は2本潜ってきました。ポイントは同じ。浅瀬で2本。

トルンナ・ダニエラエは清楚な感じのウミウシですね。

おっ、見たことのない種類かな? と思って頑張って撮影したのだが、こうやってよく見るとコノハミドリガイygのようです。ここまで小さな個体ははじめてかもしれない。

シロタエイロウミウシyg? のような個体。触覚の色の違いからヘリシロイロウミウシではないように感じていたのだが、なんせ小さい。5ミリくらいでした。このまま大きくなってシロタエイロウミウシになるのかな? と思って・・・・。

こちらは普通種のメレンゲウミウシ。でもまだまだ子供のあどけなさが残る個体でした。

キヌハダウミウシ属の1種10は久しぶりの出会い。特に珍しいと感じたことはないが、久しぶりの出会い。まぁー潜るのが久しぶりだから、そりゃーそうか・・・。

ノウメア・ワリアンスではないでしょうか?

こちらは二次鰓を白色模様がくるんでいるので、アラリウミウシではないでしょうか?

シロイバラウミウシ? だと思うんだけれど、違うかな?

別角度でもう一枚載せてしまおう。シロイバラウミウシ?

うーん・・・。こいつは名前がよくわからないな・・・・。わかる人がいたら教えてちょーだいませ。

アオセンミノウミウシは2個体いました。

こちらは少し大きめで1センチぐらいの個体です。アオセンミノウミウシ

ネオンモウミウシは岩場の上でゆっくり移動していました。

ネアカミノウミウシはわりと大きな個体で・・・・といっても1センチぐらいだけれど・・・・。

ジュッテンイロウミウシこちらも1.5センチぐらいかなー・・・・。

キスマークミドリガイも小さかった。1センチ弱。でもこの2つの突起は顕著な特徴ですね。

シロミノウミウシは普通種。今日は白系のウミウシを沢山見られた。

ツノクロミドリガイもいました。

アデヤカゼブラヤドカリもいましたよー。

背びれから体につながる模様から・・・、セグロヘビギンポではないでしょうか? 色がかなり大胆になっていますけれど・・・・。

さて、明後日からまたガシガシ行きますか。

★3/10 晴れ 気温 20℃ 水温 21℃ 若潮 北東風 波高2.5M 透明度 5〜8M

潜ってきました。が、デジカメが不調で写真はない。テヌウニシキウミウシの大きい奴とか、けっこういろいろ見られたのだが、写真はない。そして私はとりあえず健康にすごせている。ラッキー。

★3/8 晴れ 気温 18℃ 水温 21℃ 中潮 北東から東風 波高2.5M 透明度 3〜15M

今日は地元のお客様とダイビングしながら、ドライブしながらやんばるまで行ってきました。途中で観光のようなこともしながら、のんびり過ごす休日って感じでした。

海は透明度良かったです。あいにくの北よりの風で私もあんまり潜ったことのナイような場所でしか潜れなかったけれど、ここは浅いポイントなので、今の私には非常に助かる。

ヤドカリなんぞを探したり・・・・、

すると、マダラトビエイが死んでいるではないか。腐食した感じのない綺麗な死体でした。もしかしたら動き出すのでは? と思えるぐらい死にたてほやほやな感じでしたよ。

そのマダラトビエイにくっついてきていたのかなー・・・・。シマアジの子供でしょうか・・・。

おや? セスジサンカクハゼじゃないのかなー? 背びれの変なところに黒点があるぞ?

要塞のような殻を背負ったヤドカリ君。名前はまた調べます。

こーいう小さい貝殻にもヤドカリが入っているので、撮りたいのだがちょっとうねりが入っていたので、なかなか難しかったです。

こんなのもいました。また調べます。今はゆっくり調べている暇がないのだ・・・。

Nさんが見つけたおしゃれなヤドカリ。もっと綺麗に撮ってあげたかった・・・。ごめんなさい。

そして午後は川に行ってきました。写真はシマヨシノボリ。婚姻色。

こちらもシマヨシノボリです。

降り続いている雨の影響で多少濁っていたものの、この川は綺麗な水を流してくれていました。滝なんぞにも行ってきて、滝つぼの中からNさんを撮影。心霊写真ではない。

海も潜って川にも入るというパターンで今年はやってみたいけれど、ちょっと時間的なロスというか、運転の移動時間が多くなってしまうのがネックだな・・・・。試行錯誤で今年も暗中模索に変わりはないか・・・・。

★3/5 晴れ 気温 24℃ 水温 21℃ 中潮 南東から南風 波高2.5M 透明度 20M

今日もリハビリに行って来ました。2ダイブやってしまおうかと思いましたが焦ってはいかん。ゆっくり今日も1ダイブ。ちょっと深いほうまで自分ではチャレンジしてみました。まぁーそれでも浅いけれども・・・・。

ここはウミウシが多いポイントなので、ウミウシを探索。シンデレラウミウシが浅い場所でうねりに揺すられていました。

キリヒメウミウシではないでしょうか? 私の名前不明の生物リストウミウシ編に出ているキリヒメウミウシにそっくりです。

ムラサキウミコチョウはまだまだ小さい個体でした。

アオミノウミウシ科の1種9番ってやつでしょうかね・・・。

もう一枚別カットを載せておきましょう。図鑑沖縄のウミウシに載っている奴に似ていますね。

うーん・・。ツノゲミノウミウシではないだろうか? 多分私は初めての出会いのような・・・、いや、どうかなー。まぁーとりあえず稀種でしょう。図鑑にもそう書いてある。

極めて普通種のシロウサギウミウシ。

こちらも普通種。モンコウミウシ。

以前はまったく見つけていなかったレベルの小さいウミウシ。こいつも5ミリに満たないぐらいでした。キャロットシードミノウミウシ。以前は存在すらも意識できなかった小さい生物を慣れると肉眼でも判別できるようになるのは、我ながら人間ってすごいと思う。自分が・・・ってことじゃなくて、そーいう能力を持っている人という生物がすごいなー・・・と感心するわけです。

そしてたまに見かけるこの生物。ウミウシなのかも不明だが、現場ではさもウミウシのように移動している。

キャロットシードミノウミウシとニアミスしていました。最接近時の2ショットを撮影。

こ、これはちょっと変わった奴では・・・・と思って撮ったウミウシは最高に普通種のヒブサミノウミウシでした。なんで? どーいう目をしているんだか・・・・・。

これまた普通種のオキナワキヌハダウミウシです。

やや、これは今まで一度しか出会ったことのないクシモトミドリガイではないか・・・・と撮影。図鑑で見たらやっぱりそうでした。こんなポイントにもいるんだねー・・・・とびっくり。以前の出会いは泥地だったからね。いろんな環境に暮らせるんだねー、あなた。

カスリヘビギンポが婚姻色を出していたのかな・・・・。とても綺麗になっていました 。

こちらは頭テンと呼ばれているヘビギンポの未記載種。口元が黒くなる婚姻色が出ていました。頭の点々模様がなくなっている・・・・。

また次回のリハビリに向けてちょっと様子を見るのだ。

★3/4 晴れ 気温 24℃ 水温 21℃ 北から北東風 波高1.5〜2.0M 透明度 5〜6M

今日もリハビリ。今日の目標は5Mを超えていくこと・・・・。なんてハードルが低い・・・。でもしょうがない。だから写真はちょっとしかない。

カスリヘビギンポがいましたよ。

石の下にはホンシタクロナシウミウシ。

コナユキツバメガイが浅瀬の岩の上をのしのし。

他には・・・・、いや、普通種しか目につかなかったな。明日はまた進歩・・・、できるようにしよう。

★3/2 晴れ 気温 24℃ 水温 21℃ 中潮 北から北東風 波高2.5M 透明度 5〜6M

今日は急遽入った体験ダイビングのお客様でした。全部で8名。あいにくの荒れ模様の天候でしたが、なんとか潜る海があって入れました。よかったー。

★3/1 晴れ 気温 24℃ 水温 21℃ 中潮 北から北東風 波高1.5〜2.0M 透明度 5〜6M

久しぶりに体慣らしもかねて海にいってきた。無理しないで今日は短いダイビング。そして浅瀬で・・・。いちおーデジカメも持って入ったので写真がある。

クサイロモウミウシかな・・・。水中に漂っていました。

もう一枚載せとこう・・・。小さいウミウシ撮るの久しぶりだ。

シロミノウミウシもいました。

他にもムカデミノウミウシやコノハミドリガイなど普通種がたくさん浅瀬で蠢いていました。そんな中で出会えたオオウミウマです。まだ子供の個体でした。

あと、名前のわからないカクレエビの仲間も。

さてのんびりはじめましょうかね。